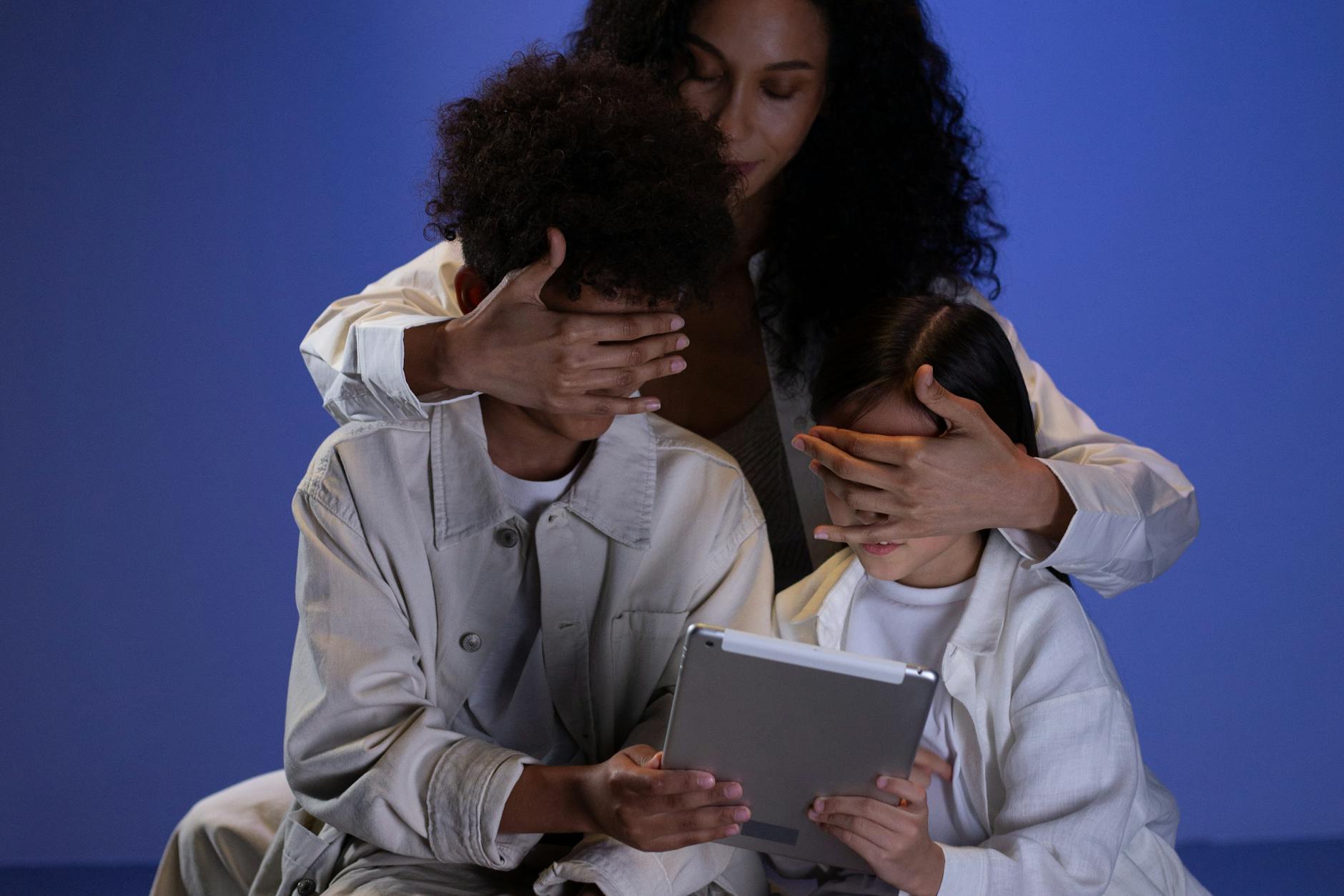

如何教小孩正確使用 AI,親子科技教育指南(今年最新實用步驟與安全守則)

AI 已走進日常,從聊天機器人、語音助理,到寫作與數學練習 App,孩子每天都在遇見它。問題不在用不用,而是怎麼用得安全、有效。

教小孩正確使用 AI,其實很簡單:先訂清楚規則,挑選合適年齡的工具,與孩子一起使用,並養成隱私與查證習慣。父母的陪伴是關鍵,有了框架,AI 就能成為好幫手。

今年最新趨勢包括生成式學習夥伴、AI 批改與口說教練、個人化題庫 App,以及校園常見的 AI 偵測與學術誠信規範。這些工具帶來效率,也可能放大錯誤資訊與抄襲風險。

這份指南會給你可操作的步驟與家規模板,教你辨識高品質教育 App、設定家用帳號與家長控制、設計「查證三步驟」與「隱私四不原則」。讀完你就能自信帶孩子安全探索 AI,把科技變成學習助力。

AI 基礎知識:讓孩子從小了解什麼是 AI

Photo by Vanessa Loring

Photo by Vanessa Loring

AI 是一種會「學習規律」並做出回應的工具,像聰明的幫手。它能聽懂語音、看懂圖片、整理文字,然後給出答案或建議。對孩子來說,AI 就像住進手機、喇叭或機器人的小小助手,會回答問題,也會出錯,需要人類陪他把事情做對。

父母最好的做法,是用看得見、摸得到的例子帶孩子體驗,再用簡單語言拆解:它怎麼聽、怎麼想、為什麼會錯。你可以把 AI 比喻成「很會猜的同學」,猜得快,但不是每次都對,所以我們要查證與討論。

簡單例子:家裡常見的 AI 工具

下面這些場景,家家可用。每個例子都附上「親子示範法」,幫你帶出互動、提問與結果討論。

- 智慧語音助理(Google Assistant、Siri、Alexa)

- 可做的事:設定鬧鐘、播音樂、查天氣、講故事、翻譯簡單句子。

- 親子示範法:

- 讓孩子發指令:說出「嘿 Google,幫我設定七點起床」或「請講一個恐龍故事」。

- 討論結果:回答有沒有聽懂,用詞是否清楚。請孩子換說法再試一次。

- 引導思考:說明它是透過「語音辨識」與「資料庫」來回應,像在圖書館找答案。

- 延伸閱讀:看看工程師爸媽怎麼把語音助理變成共讀與問答夥伴,可參考這篇案例分享的做法與示例問題設計,Google 工程師用 AI 陪孩子共讀與問答的真實做法。

- 翻譯與相機識別(Google 翻譯、相機即時翻譯、物品辨識)

- 可做的事:即時翻譯菜單、辨識路邊的花草、讀取外文繪本標題。

- 親子示範法:

- 拿一本有外文字的玩具盒,開啟即時翻譯,讓孩子看畫面如何「覆蓋」翻譯文字。

- 討論結果:選兩三個詞,和紙本字典比對,找出不準確的地方。

- 引導思考:說明它是在「看圖找相似樣子」與「對照資料庫」,像比對拼圖。

- 影像與相簿推薦(手機相簿的自動分組、人臉與場景分類)

- 可做的事:自動整理「寵物」、「生日」、「海邊」相片集。

- 親子示範法:

- 打開相簿的推薦相簿,請孩子猜猜 AI 用了哪些線索分組。

- 討論結果:找出被分錯的相片,讓孩子手動修正,理解 AI 會犯錯。

- 引導思考:提醒孩子,照片也有隱私,別把家裡住址或制服露出。

- 影音平台的推薦列(YouTube Kids、音樂串流)

- 可做的事:根據觀看紀錄推薦影片或歌單。

- 親子示範法:

- 觀察首頁推薦,與孩子說出「你覺得它為什麼推薦這個」。

- 討論結果:找兩支看起來很像的影片,對比內容與標題有何差異。

- 引導思考:說明推薦是「根據喜歡來猜下一步」,提醒「看前先看標題與來源」。

- 教育型遊戲與互動學習(發音教練、數學練習 App)

- 可做的事:即時回饋發音、依程度出題、用故事闖關帶動練習。

- 親子示範法:

- 以每日 10 分鐘練習,讓孩子讀句子,觀察評分與建議。

- 討論結果:挑選一題錯誤,讓孩子說說為什麼錯,再一起再讀一次。

- 引導思考:把 AI 的建議當作教練提醒,但答案仍要靠理解與複習。

- 想擴充活動點子,可參考整理過的免費資源清單,例如這篇介紹親子可一起玩的入門工具,兩個免費入門 AI 遊戲與平台。

- 家電與居家機器人(掃地機器人、智慧恆溫、智慧門鈴)

- 可做的事:規劃路徑、避障、學習你的作息。

- 親子示範法:

- 在客廳放幾個障礙物,讓孩子觀察掃地機器人怎麼繞路。

- 討論結果:畫出「機器人的路線圖」,說明它在做「找路最佳解」。

- 引導思考:談安全,陌生人影像不要公開分享,家門口畫面只限家人看。

把每次體驗當成小實驗會更好。你可以在家建立固定流程:

- 先讓孩子自己試。

- 接著一起檢查結果,找出對與錯。

- 最後說出 AI 用了哪些線索,並記錄一條「使用小心得」。

關鍵提醒放在最後:AI 回答不是標準答案,資料來源與隱私設定要一起談。孩子只要理解「AI 會猜、會錯、要查」,就能安心把它當工具,而不是把它當老師。

安全使用原則:教孩子保護隱私和辨識真假

讓孩子安全用 AI,關鍵在兩件事:會懷疑,懂保護。AI 回答常像「很會猜的同學」,有時準,有時偏題,還可能把錯誤講得很像對的。我們要把查證變成習慣,把隱私當成底線,讓孩子在好奇與安全之間取得平衡。你可以把這一段當成家中「AI 安全守則」,貼在書桌旁,每次使用前看一次。

Photo by Ron Lach

Photo by Ron Lach

辨識 AI 錯誤:如何教孩子質疑回覆

先幫孩子建立「先查再信」的思考路徑。從日常作業、科學小知識、歷史事件開始練習,讓孩子把 AI 當助理,而不是判官。

- 三問法,讓孩子自然起疑

- 問「為什麼這是真的」, 要 AI 解釋理由與步驟。

- 問「你引用了哪些來源」, 要求列出資料、連結或作者。

- 問「有沒有相反的說法」, 請 AI 提出反例與限制。 搭配實際例子更有效,例如請 AI 解一道數學應用題,再要它逐步算式。孩子照步驟重算,就能抓出迷糊步驟。

- 比對多個來源,再下結論

- 讓孩子用同一問題向兩個 AI 提問, 或把 AI 回答與教科書、圖書館書籍對照。

- 對於健康、科學、社會議題,用新聞或專業機構網站交叉檢查。你可以參考兒科醫師對親子資訊判讀的三個關鍵問題, 用淺白方法和孩子練習查證,黃瑽寧:教導孩子分辨資訊真假,只需記住三個問題。

- 用「提示設計」讓 AI 更可驗證

- 加入關鍵要求,例如:請列出三個來源、加入年份、附上不一致點。

- 範例提示:請用三點說明日月潭形成原因,列來源網址,最後補充一個常見誤解。

- 寫作或作業的驗證練習

- 規定先用 AI 生成提綱,再自己補充內容,最後做「來源清單」。

- 建立「作業後驗證」清單:名詞定義、日期數字、引用段落、圖片授權。每次至少驗證兩項。

- 更進一步的親子練習與提問設計, 可參考這份面向家長的 AI 世代教養建議,AI世代教養指南:讓孩子成為AI的主人,而非被取代者。

- 小提醒

- 注意錯別字、過度自信語氣、缺來源的絕對陳述,這些常是警訊。

- 把 AI 當「討論對手」,讓孩子說出不同意的點,再請 AI 修正,比直接接受答案更安全。

隱私守則:不讓 AI 知道太多個人事

孩子要理解,輸入到系統的內容,可能會被紀錄、分析,甚至用於改善模型。這包含文字、語音、圖片與使用時間等資料。你不需要嚇唬孩子,只要講明白:只要上傳,就可能被看見,所以要少說與慎說。

- 跟孩子說清楚 AI 會收集什麼

- 互動內容:你打的問題與上傳的檔案。

- 使用紀錄:使用時間、裝置類型、按了哪些功能。

- 回饋資料:你按了讚、改寫、評分,可能被用來訓練。 用簡單比喻說明:每次問答,就像在白板上寫字,擦掉後有時還留痕跡。

- 家中的「隱私四不」規則

- 不輸入全名、學校、班級、住址、電話。

- 不上傳含臉部、制服、門牌的照片與影片。

- 不透露行程,例如每天幾點在哪裡補習。

- 不把家人的工作、財務、健康細節告訴 AI。 建議把這四條寫在便利貼,貼在平板旁,讓孩子每次使用前先對照。

- 使用設定與匿名技巧

- 能關則關:關閉聊天記錄、個人化訓練,或使用「不保存歷史」模式。

- 以暱稱代替真名,避免填寫生日與學號。

- 必要上傳作業時,先打碼影像中的臉和敏感資訊,再上傳。

- 優先使用不需要帳號的工具,或在家長帳號下建立兒童子帳號。

- 家長的陪伴與監護做法

- 共同使用裝置,放在公共空間,形成自然可見的環境。

- 設定使用時段與用途,例如作業查詢 20 分鐘、創作練習 10 分鐘。

- 每週一次「安全回顧」,讓孩子分享這週問了什麼、學到什麼、有沒有遇到怪問題。

- 為年紀較小的孩子,開啟家長控制與內容分級,避免跳到不當網站或聊天室。

- 把隱私教育變成情境演練

- 情境一:AI 要你上傳穿校服的照片。孩子該怎麼回應?正確做法是拒絕並告知原因,改用插圖或示意圖。

- 情境二:AI 問你幾歲住哪區。孩子可以說「這是個人資訊,我不提供」,再把問題改成「請給我台北市安全的公園名單」。

- 家規提示語

- 「先想再輸入」, 不把私事丟進對話框。

- 「不懂就問大人」, 尤其是註冊、綁卡、下載外掛。

- 「查證搭配來源」, 看見沒有來源的肯定語氣,先按下懷疑鍵。

把辨識與隱私放在每天的 AI 使用流程中,孩子會慢慢形成穩定的判斷力。比起一次性的叮嚀,反覆的小練習更有效。當孩子能主動問「為什麼這是真的」, 並且自動把真實姓名換成暱稱,你就看見了安全習慣的生根。

互動活動:有趣方式讓孩子學習 AI

把 AI 變成親子共玩的工具,效果往往比單向教學更好。重點不在輸出越多內容,而是讓孩子在遊戲中理解 AI 的「會猜、會錯、可修正」特性,並在過程裡練習表達、查證與反思。下面兩個活動設計,能同時兼顧樂趣與學習,不把孩子推向過度依賴。

Photo by Ron Lach

Photo by Ron Lach

遊戲式學習:AI 創作挑戰

用免費工具如 ChatGPT 或同類型對話式 AI,設計一場「創作接力賽」。父母擔任引導者,孩子負責出題、選擇與修改。過程簡單,但能訓練觀察與判斷。

- 活動怎麼玩

- 設定主題與限制:例如「寫一個200字內的恐龍懸疑故事,主角7歲,結局要有反轉」。

- 出第一輪提示:把主題丟給 AI,請它生成三個版本。

- 孩子選擇與標註:挑一個最喜歡的版本,說出三個優點與兩個缺點。

- 二次改寫:把缺點整理成清單,請 AI 針對缺點修正。

- 現場朗讀與評比:輪流讀故事,打分數並說出理由。

- 上色與插圖延伸:請 AI 生成分鏡或插圖描述,再由孩子手繪或用簡單繪圖工具完成。

- 引導討論,抓住「優缺點」學習點

- 故事性:情節是否完整,人物動機是否清楚。

- 語言表達:用詞是否符合年齡,段落是否順。

- 事實正確:恐龍品種、時代背景是否說對。

- 創意程度:是否有出其不意的橋段。 建議每一輪只挑兩項評,比較不耗時,也能讓孩子集中注意。

- 樂趣與學習的平衡做法

- 設計「三段式時長」:創作10分鐘,挑選5分鐘,改寫10分鐘。短、快、可完成,避免拖太久。

- 把 AI 當「靈感器」,不是代筆。規定最後一段或結尾一定由孩子親寫。

- 固定設「事實守門員」:故事若含科學或歷史元素,請孩子擔任查證員,用兒童百科或教材比對一次。可參考這篇以故事帶學習的實務分享,當作家長的提問腳本參照,用AI輔助教學:如何利用ChatGPT寫故事,幫偏鄉小朋友上課。

- 快速提示示例

- 「請用三幕劇結構寫,列出每幕一句重點。」

- 「把對白改成更貼近小學生的口吻。」

- 「列出三個事實需要查證,用星號標記。」

- 成果再利用

- 把完成稿印成小書,貼上孩子的插圖,做成家中書架的「家庭出版品」。

- 錄成有聲故事,練習表達與口條。

- 將故事改編成小短劇,家人分配角色,用紙箱與貼紙做道具。

- 額外靈感來源

- 想不到題目時,可參考這則以 AI 快速生出親子遊戲點子的案例,當靈感引子,不需要逐字照抄,用 AI 生成親子遊戲點子。

日常應用:用 AI 輔助家庭作業

AI 可當「會問問題的學伴」,但不能代做作業。父母的角色是設定流程,讓孩子先想,再問,再檢查,最後自己寫。下列做法可防止依賴,同時提升理解力。

- 家庭作業四步驟

- 先寫出思路:請孩子用5句話說明題意與已知條件,或用要點列出卡住的地方。

- 再向 AI 提問:把卡點丟給 AI,要求「步驟說明」與「簡單例題」。

- 回到紙筆演算或重寫段落:依 AI 提示自己完成解題或重寫。

- 驗證與反思:請 AI 提供檢查清單,孩子逐項核對,最後用一句話寫下今天學到的關鍵。

- 有效提示語,讓 AI 只當教練

- 「請用國小四年級能懂的方式解釋,分三步驟,附一題同類型練習。」

- 「指出我這段說明的兩個不清楚處,給修改建議,但不要幫我重寫。」

- 「提供三個檢查點,幫我確認分數單位與關鍵公式。」

- 防依賴的家規

- 先想後問:沒有先寫思路,不開 AI。

- 以步驟代替答案:AI 可以給方法,不給最終解。

- 自己動筆:寫作或計算必須由孩子完成,AI 產出只當草稿或例子。

- 交作業前三驗:定義、數字、引用來源,每次至少核對兩項。

- 不同科目的實用範例

- 語文:請 AI 給三種句型變化,孩子挑一種自行改寫段落。再請 AI 提醒常見語病清單,如贅詞或時態錯誤。

- 數學:讓 AI 解釋關鍵概念,如「比與比例的差別」,附簡短表格對照,再由孩子獨立完成題目。

- 自然與社會:要 AI 列出三個觀點與其限制,孩子畫成概念圖,練習比較與歸納。

- 口說報告:請 AI 提供三個開場句與結尾句模板,孩子錄音練習,挑一版定稿。

- 父母的陪伴節奏

- 開頭3分鐘:確認題目與思路是否到位。

- 中段5分鐘:檢查 AI 的步驟是否合理,提醒查證。

- 結尾5分鐘:一起勾選檢查清單,收斂成一張「錯誤筆記」或「重點卡」。

- 參考與延伸

- 若想把「提問腳本」做成家中模板,家長可參考前述以故事引導學習的方法,從簡單任務著手,逐步讓孩子把 AI 當助力而非拐杖,以故事與任務拆解帶動學習的做法。

把創作挑戰與作業輔助融入每週例行,孩子會很快抓到節奏。AI 提供靈感與方法,孩子負責選擇與驗證,最後產出屬於自己的作品與解答。這樣的分工,既保有樂趣,也守住學習的主導權。

常見挑戰:父母如何應對孩子過度使用 AI

Photo by cottonbro studio

Photo by cottonbro studio

孩子一投入 AI 聊天或生成遊戲,很容易不知不覺過時。你可能看見兩個信號:坐在螢幕前的時間拉長,轉換任務時出現情緒波動。關鍵不是全面禁止,而是設定清楚的時間與情境界線,並用可執行的步驟來維持節奏。

時間規劃可參考權威機構的螢幕建議,將 AI 使用納入整體螢幕時間的配額中。像是 Mayo Clinic建議2到5歲每天不超過一小時的高品質內容與共看,你可以把這段配額中的一小部分用在簡單的互動 AI 活動,參考這份「螢幕時間與孩子」說明。台灣的 iWIN 也整理國際研究,指出14歲以前適合在成人陪同下接觸生成式 AI,以避免過度依賴與判斷力弱化,可做為家中規則的背書,看這裡的學術整理。

把 AI 當工具,保留孩子的主動思考。定義清楚用在學習、創作或娛樂,每次有開始與結束,過程有休息與轉換。以下是可直接採用的時間建議與替代活動清單。

設定界線:每天 AI 使用時間建議

清楚的時間表,比臨時提醒更有用。你可以把下列建議印出來貼在書桌旁,讓孩子與家長一同遵守。

| 年齡層 | 每日 AI 使用建議 | 需要陪同 | 補充說明 |

|---|---|---|---|

| 2到5歲 | 10到20分鐘,納入每日總螢幕1小時內 | 必須 | 選擇高品質互動與共玩內容,避免單獨使用 |

| 小學低年級 | 20到30分鐘 | 建議 | 以學習與創作為主,娛樂型請減量 |

| 小學高年級 | 30到45分鐘 | 視情況 | 分兩段使用,每段不超過20到25分鐘 |

| 國中 | 45到60分鐘 | 不一定 | 專題可延長,但需先寫下目標與時間 |

| 高中 | 60到90分鐘 | 不一定 | 採分段制,至少每30分鐘起身休息 |

- 核心原則

- 先分配總螢幕時間,再分出 AI 配額。

- 採分段制,配合「20-20-20」眼睛休息法。

- 有目標才開啟,用完要收尾,快速回顧成效。

- 例外情境要事前同意,例如報告、比賽或大型創作。

- 把時間換成活動節奏

- 學習10到15分鐘,戶外或伸展5分鐘,再回來完成最後10分鐘。

- 晚上8點後不再開啟 AI 工具,留給閱讀、對話與睡前儀式。

- 週末設「螢幕對半日」,上午戶外或家務,下午才給配額。

- 可替代的高價值活動

- 戶外玩耍與運動,例如球類、騎車、追跑。

- 紙筆創作,手抄日記、手繪分鏡、做模型。

- 家務小任務,摺衣、擦桌、整理書架。

- 共讀與共講,朗讀一段書並互相提問。

- 社交互動,和同學打電話或面對面討論作業。

- 音樂與手作,敲節奏、做拼豆或簡單烘焙。

- 家長執行步驟

- 一起寫下「AI 使用卡」,包含目的、時間與使用後檢查點。

- 把裝置放在公共區域,避免關在房間長時間使用。

- 設定「定時器」與「夜間關閉」,時間到立刻收尾。

- 建立「週檢表」,記錄本週問了什麼、學了什麼、遇到什麼困難。

- 失衡時用「活動替換」,先起身、喝水、短走,再回到紙筆。

- 家規示例,你可以直接貼在牆上

- 用前先說明目的,用後簡記三行收穫。

- 沒有先寫思路,不開 AI。

- 超時就停,明天再用。

- 晚上8點後不開 AI,睡前只讀紙本。

- 參考與延伸

- 想把時間與內容一起管控,可借鏡校方與機構的做法,例如紐約市教育局的家長指南強調評級檢視與時限設定,有助平衡睡眠與活動,可下載這份指南。

做到清楚配額、分段使用與活動替換,多數過度依賴會自然緩解。你給的不只是時間限制,更是能自我節制的結構。當孩子能自己說出今天的目標與收穫,AI 的使用就開始走在正確的路上。

未來展望:準備孩子面對 AI 改變的世界

AI 不只是一個工具,它會持續改變學習方法、工作型態與社會規則。孩子需要的不僅是「會用」,還要「會問、會選、會負責」。家長能做的,是把能力養成寫進日常,陪孩子建立可持續的學習節奏與價值觀。面對不確定的未來,穩定的小步前進最可靠。

Photo by Vanessa Loring

Photo by Vanessa Loring

AI 世代的核心素養地圖

把 AI 視為「放大器」,會把好的習慣與壞的習慣都放大。先釐清孩子要練的核心素養,再挑活動與工具,事半功倍。

- 批判思考與查證

- 能說出「為什麼可信」, 會找第二來源。

- 知道 AI 可能錯,把「先查再信」當習慣。

- 資料素養與數據觀念

- 看懂圖表的趨勢與限制,不只看單一數字。

- 會問資料從哪來,用了哪些條件。

- 提示設計與任務分解

- 把目標拆小,明確描述限制與輸出格式。

- 練習多輪迭代,用評語引導改進。

- 文字表達與視覺敘事

- 能把想法說清楚,配合圖像或簡報。

- 把 AI 當練習對手,精煉語句與架構。

- 合作與責任倫理

- 註明出處與分工,不冒用他人作品。

- 了解隱私、授權與使用邊界。

- 心理韌性與學習動機

- 面對錯誤能調整策略,不輕易放棄。

- 把成果歸因在努力與方法,而非天分。

延伸參考:本地教育單位近年強調「適齡適性」原則,建議依年齡與孩子特質調整 AI 接觸強度。可參考這則整合報導,了解學校端的重點訊息,作為家規依據,教育部倡議的「適齡適性人工智慧」觀念整理。

分齡準備藍圖:從學前到高中

不同年齡有不同重點。以下藍圖可直接套用在家中日常,搭配每週簡短檢視。

| 年齡層 | 學習目標 | 建議 AI 活動 | 家規焦點 |

|---|---|---|---|

| 學前 | 語言與好奇,認識「AI 會猜、會錯」 | 語音助理講故事、影像辨識看花草 | 不輸入個資,家長共用 |

| 小學低年級 | 表達與步驟感 | 提示接龍改故事、口說練習回饋 | 先想後問,來源要標 |

| 小學高年級 | 查證與簡單資料整理 | 關鍵字搜尋比對、圖表閱讀 | 三問法查證,分段使用 |

| 國中 | 任務拆解與報告能力 | 大綱生成、同儕互評、簡報設計 | 註明 AI 介入、避免代做 |

| 高中 | 專題研究與職涯探索 | 資料彙整、程式入門、模型比較 | 隱私設定、授權與引用規範 |

如果家中有學前兒,可先用日常物品說明 AI 的「像與不像」。這篇提供了適合幼兒的說明方式與對話腳本,能幫你把抽象概念講成故事,跟學齡前孩子談「AI 是什麼」的方法與例句。

家庭學習路線:一年四季的更新節奏

科技更新快,家規要能滾動調整。用季度檢視取代一次到位,壓力小,也更可持續。

- Q1 盤點

- 整理常用工具與帳號清單,核對隱私設定。

- 觀察孩子的興趣與卡點,列三項要練的能力。

- Q2 實驗

- 選一個新工具做「四週試用」,設定明確任務與結束標準。

- 每週五分鐘回顧,留下保留或淘汰的理由。

- Q3 深化

- 把有效的做法寫成卡片,例如「提示模板」「查證清單」。

- 安排一次成果展示,讓孩子對家人簡報。

- Q4 反思

- 檢視螢幕時間、睡眠與學習成效,微調配額。

- 更新家規版本號與日期,明確公告下期重點。

小提醒:每次更新,只改一到兩條規則。少而精,執行率更高。

校園與職場趨勢:父母要對齊的三件事

未來的學校會更重視任務導向與合作產出,職場也會把 AI 當基礎能力。家庭端的準備可以對齊三個方向。

- 任務導向學習

- 用專題與情境題取代單一問答。孩子在限制下練習取捨與迭代。

- 家中可設「每月一題」,用日常議題做小研究。

- 多模態表達

- 文字、圖像、音訊與數據會一起出現。孩子要能整合資訊並清楚表達。

- 練習把同一主題做成短講、圖表卡與一頁紙。

- 學術誠信與授權

- 校園會更嚴格要求標註 AI 協助與來源。家中先養成標註習慣,避免灰色地帶。

- 介紹創用 CC 與圖片授權基本概念,保護自己也尊重他人。

若想延伸選書與素材靈感,可參考這份針對親子與未來教育主題的整理頁,挑幾本做家庭共讀,作為半年計畫的主軸,未來世代與親子教養的主題選書。

每週微習慣:用小步累積大能力

把 AI 納入固定節奏,能力會自然長出來。以下清單可直接貼在牆上,選三項開始。

- 週一「三問法」:對一個 AI 回答提三個懷疑問題。

- 週二「提示迭代」:把昨天的提示改三個細節,再比成果。

- 週三「來源挑戰」:找兩個權威來源交叉比對。

- 週四「可視化」:把一段資訊變成一張圖或表。

- 週五「作品日」:收斂成一頁紙,附上出處與日期。

- 週末「無螢幕半日」:觀察生活現象,記下三個問題,下週問 AI。

建議每次完成後,讓孩子寫一句「今天學到什麼」。日積月累,會形成自己的知識庫。

家庭工具包:安全、簡單、可替代

工具不是愈多愈好,而是要安全、穩定、好替換。先用現成功能,再慢慢擴充。

- 基礎三件組

- 家長控制與內容分級、匿名暱稱、關閉聊天紀錄。

- 查證三夥伴

- 教科書或兒童百科、學校圖書館資源、可信的新聞或機構網頁。

- 產出工具

- 雲端文件共同編輯、一頁紙模板、簡報範本。

- 版權與素材

- 免費圖庫與可商用授權,練習標註與記錄來源。

- 替代方案

- 任一工具下線時,列出兩個可替代選擇,降低單點依賴。

風險前瞻與家規更新

AI 的風險會變動,但你可以把風險管在流程裡。

- 每季檢查一次隱私與授權設定,記錄變更。

- 為高風險情境設「紅線語」:

- 「需要真名、照片或付款,我會先停下來找大人。」

- 「來源不清楚的肯定語氣,我會先查兩個地方。」

- 建立「事件回顧」表,遇到怪問題就記錄、討論與修正家規。

孩子不需要一次學會所有技能。他需要一套能走得久的節奏與一個可靠的大人。把核心素養寫進日常,把家規當活文件,面對 AI 的變化就會更穩、更安心。

Conclusion

把握三個核心就能穩穩帶孩子用好 AI:清楚家規與時間、適齡工具與共學、查證與隱私成日常。本文提供的三問法、隱私四不、分段使用與每週微習慣,已涵蓋今年最新的安全與學習重點。父母的陪伴是關鍵,陪看、陪問、陪收尾,會比任何 App 更可靠。

現在就從小步開始,今天選一個活動玩一次,或先貼上一張「AI 使用卡」。本週排一個10分鐘的安全回顧,下週再微調一條家規。歡迎把你的做法與孩子的作品留言分享,也請轉給需要的家長。讓科技為學習加速,讓孩子保有主動權,方法到位,AI 就是助力。