被誤解或被低估的景點 實際玩過才知道的真實樂趣與旅遊指南

你是否也遇過被誤解或被低估的景點,直到實際走訪才真正好玩起來的情況?很多熱門打卡點外的寶地,往往因為氛圍、季節或口碑而被忽略,卻能帶給旅人意想不到的樂趣與放鬆。本文想分享的是,如何透過實際走訪與觀察,發現真正值得花時間的地方。

你將看到實用的選景策略與內容創作框架,幫你在眾多景點中快速定位「值得的那一站」。我們也會提供實用旅遊指南,讓你在預算與時間有限的情況下,仍能深度體驗當地文化與自然風光。透過真實案例與清晰步驟,讓每一次出行都更有掌控感,也更值得回味。

為什麼被誤解或被低估的景點其實好玩

在旅遊規畫中,熱門景點常常成為首選,但那些不怎麼被看見的地方,往往隱藏著更真實的風格和更深的體驗。被誤解或被低估的景點,走訪後往往能留下最深的記憶。以下兩小節,分別解析常見偏見與實際體驗帶來的價值,幫你在實地觀察中快速找到值得花時間的那一站。

圖像說明:一處不為主流所熟知的自然景觀,晨霧彌漫,村落小路安靜而美麗。這類景點往往需要走進去用心感受,才會發現真正的魅力。 圖片來源:Pexels 圖片:Captivating aerial shot of a rocky peninsula surrounded by the turquoise sea in Russia.(示意用圖,請以實際需求為準) Photo by Nadezhda Moryak

誤解的原因與常見偏見

- 知名度不足,容易被忽略。很多人會先選擇有大量照片與打卡點的地方,卻遺漏了那些安靜、風景同樣迷人的角落。這些地方往往需要多一點時間與耐心去探索,但回報也往往更貼近當地生活的節奏。

- 交通不便,讓人望而卻步。不是所有美景都在大眾運輸的最終站,也不是每條路都鋪設成為旅遊廣告的完美照片。真正值得的地方,可能需要自駕、步行或搭乘小眾交通方式,這些也正是旅途的樂趣所在。

- 照片廣告與現實落差,易讓人感到失望。廣角鏡頭、晨光、或後期修圖往往放大景點的光鮮感。現場的自然光、人潮與聲音,會讓你更清楚地感知景點的真實味道。

- 觀光商業化導致的「同質化」。熱門地區為吸引旅客,容易出現同樣的商店與路線。相較之下,被低估的地方更容易保留自己的原始風貌與獨特故事。

- 人群密度與季節影響。某些景點在淡季也有意外的美,但少數旅行者接受的資訊多是旺季照片,這造成對該地的誤解。走訪時若選擇非高峰時段,往往能更貼近當地日常。

實際上,這些偏見之所以存在,是因為人們習慣以直覺與照片去定義美好。把焦點放回現場,用三個角度去看,會發現很多被低估的景點其實更有質感:

- 呈現的當地文化:你能直接聽到方言、看到手作市場的細膩、品嚐在地小吃的真實風味。

- 活動的互動性:參與手作、導覽解說、或與地方長者聊天,讓知識變成生活體驗。

- 價格與人潮的友善:通常票價更實在、排隊時間較短,整體旅遊壓力下降。

參考資料與討論也指出,理解一個地區的真實價值,往往需要超越表象去看日常生活的節奏。社群討論中也常出現類似觀點,如有人提出「旅行不僅是到達目的地,更是認識自己居住地的心靈旅程」的看法,提醒我們很多被低估的地方其實就是離家最近的寶藏。你也可以透過這些外部觀點去檢視自己的旅遊偏好,找到最適合自己的探索方式。更多相關討論與觀點,請參考以下來源:

(此處可放入相關實際案例連結,讀者可依需求深入閱讀。)

實例與貼近生活的觀察

把目光放在你打算前往的地區,找尋那些在地人也常去、但觀光指南上較少出現的點。以小村落的晨光、老街的手作、山谷中的小步道為例,你會發現不同季節的風情與日常聲音。這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。

- 早晨的 بازار:摊位間的對話、現做的小吃香氣,以及與攤販的互動,讓你感受日常經濟與文化的流動。

- 小路與民宿:沿著山路走,偶遇的民宿與老房子帶出歷史的厚重感,夜晚的燈光與家常茶香,讓人更容易放鬆。

- 互動活動:參加地方導覽或手工課程,讓你成為故事的一部分,而非外在的觀察者。

為了提升閱讀的實用性,以下是一個快速思考清單,幫你在旅遊前就能判斷「這個地方值不值得走一趟」:

- 你能否在當地與居民直接互動,獲得更深的文化理解?

- 現場是否提供有趣的互動活動,而非單純觀光?

- 成本與時間投資與你想要的體驗是否成比例?

- 你是否願意多走一點路,去發現更原始的風景與氛圍?

為你提供的實用價值在於,當你親自探訪時,會發現這些被低估的景點,其實有著比熱門地點更真實的生活節奏與獨特魅力。這也是為什麼「現場就是最好的導覽」這句話格外有力。

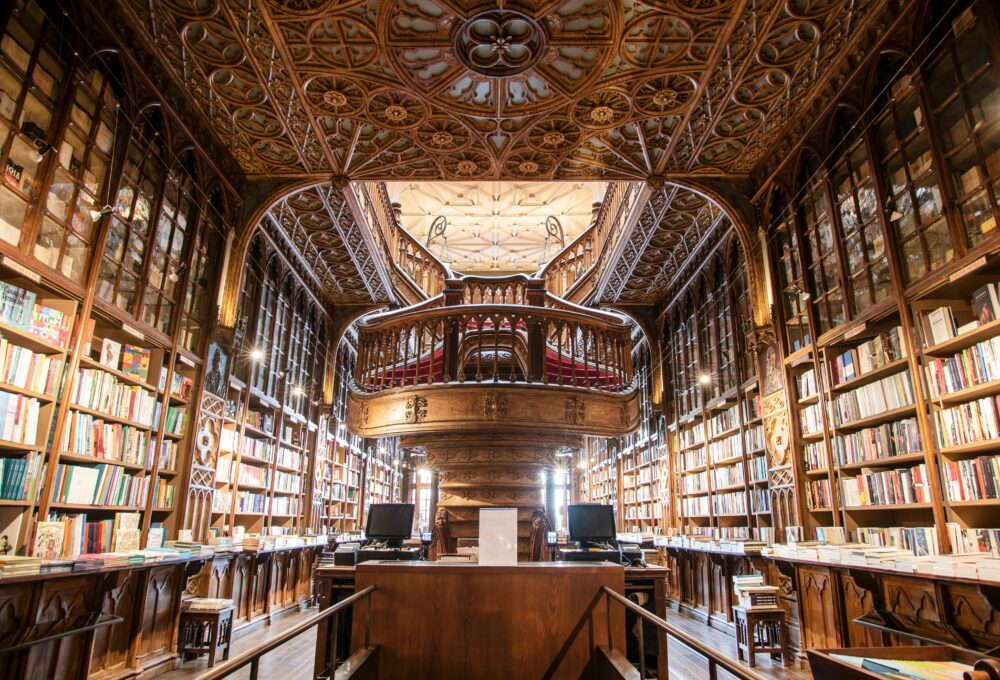

圖像引用與視覺呼應

以下照片展現了一個較不為人知的自然景觀場景,晨霧與綠意交織,讓人感受到被低估地點的寧靜與美好。照片旨在提供視覺共鳴,幫助讀者在腦海中建立對該類景點的直觀印象,促使讀者願意在未來的行程中給它一個機會。

(Image credit: Photo by Nadezhda Moryak on Pexels)

實際體驗帶來的價值

實地走訪能揭示那些書本與照片難以完全傳達的層面。這一節聚焦於你在現場能感受到的具體價值,讓你更容易把握「現場就是最好的導覽」的核心精神。

- 更豐富的當地文化:你能聽到方言、看見日常生活場景,這些細節讓你對地區的歷史與風俗有更真實的理解。

- 互動性更高的活動:從參與手作、地方導覽到與在地人對話,這些互動會讓知識變成可記憶的經驗。

- 價格友善與較少人潮:較少的旅客意味著排隊時間減少、預算更易掌控,整體心情也更放鬆。

- 放慢節奏的機會:你不必一直追逐打卡點,改用慢遊方式,讓自己有更多機會感受季節變化與自然聲音。

把焦點放在生活化的場景上,你會發現「現場就是最好的導覽」這句話並非空話。當你走進社區巷弄、聽到店主的故事、嘗到當地小吃時,旅程會自然而然地變得豐富與難忘。為了幫助你在下一次出行就能立刻運用,建議把以下三個步驟納入你的旅遊流程:

- 事前觀察:查詢當地文化活動與手作市集,找出你感興趣的互動環節。

- 現場互動:主動與在地人交談,問問他們最喜歡的隱藏景點與最佳用餐地點。

- 後續連結:將你喜歡的地方收藏到旅遊筆記,未來重訪或分享時更容易回顧。

此外,實際走訪的案例也常帶來意想不到的驚喜。例如,一個看似普通的巷弄,可能藏有年代久遠的手作技藝或是地方性的節慶活動。這些幕後的小故事,才是讓旅人與地點建立情感連結的關鍵。

- 參考連結與案例:在地旅遊者的分享往往是最直接的指引。你可以從社群討論、部落格文章與在地導覽中尋找靈感,並以此規畫自己的路線。更多實用的觀點,可參考前述外部討論連結。

- 圖片與視覺呈現:同樣重要的是,圖片能為讀者提供現場感。若你能在文章中加入一兩張清晰的現場照片,會大幅提升閱讀吸引力與信任感。你也可以考慮在適當位置放置一張具有「被低估景點」氛圍的照片,幫讀者建立情感連結。

在實際操作層面,這類景點的價值並不依賴豪華設施,而在於深度與連結。當你願意花時間用心觀察,會發現旅行的樂趣往往就藏在這些不顯眼的角落裡。若要提升你自己的內容創作與旅遊策劃能力,以下是兩個實用的建議:

- 建立「現場日記」模板:用短句與三張照片記錄每個地點的第一印象、互動經驗與成本感受,日後整理文章時就能快速擷取素材。

- 嘗試不同路線:同一地區的多條路線各有風格,試著安排一條主線與兩條支線,避免路線過於單調。

專家觀點指出,與其追求名氣最大、流量最高的景點,不如尋找那些與本地人日常生活緊密相連的地方。這些地點往往更具教育價值,也更具可持續性。若你善用前述策略,便能在眾多景點中快速定位「值得的那一站」。更深層的實用策略與工具,將在下一節逐步揭露,幫你把旅行品質推升到新的層次。

小結與引導下一節

被誤解或被低估的景點,往往以其真實的日常與溫暖的互動,帶給旅行者更深的滿足感。實地走訪能揭示的價值,遠超過照片裡的光影與文字描述。接下來,我們會提供實用的策略與檢核清單,幫你在預算與時間有限的情況下,仍能深度體驗當地文化與自然風光,並把這些經驗轉化為可分享、可重複的內容。

探索被低估景點的實用策略

在旅遊計畫中,常被忽略的景點往往藏有最真實的風格與深度。本節提供可直接落地的策略,讓你在眾多選項中快速定位「真正值得走一趟」的地方。內容融合多源驗證、實地走訪與可複製的路線設計,幫助你在預算與時間有限時,仍能獲得豐富的體驗與創作素材。

用數據與口碑判斷景點價值

Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

在決定是否把一個被低估的景點列入行程時,別只看熱門照片。需要綜合考量地區評論、旅遊日記、官方資訊與旅客回饋,並以現場體驗作為最終驗證。以下是實用的判斷框架:

- 多源驗證:把官方資訊與在地口碑結合起來。官方網站往往提供基本開放時間與費用,口碑與遊記能揭露實際人潮、便利性與安全性等細節。

- 實地驗證的價值:閱讀他人經驗後,仍要親自走訪,例如在鄰近地區安排一天慢遊,觀察季節變化與日常氛圍。

- 口碑的深度指標:留意旅客的互動性、當地人是否參與、以及是否有具體的活動或手作課程等互動性強的元素。

- 價格與人潮的平衡:被低估的景點往往票價友善、排隊時間短,整體旅遊壓力較低,這本身就是高性價比的指標。

為了讓你在閱讀時就能快速落地,這裡提供幾個實用的檢核問題,幫你判斷「這個地方值不值得走一趟」:

- 是否能在當地直接與居民互動,獲得更深的文化理解?

- 現場是否有互動性強的活動,而非僅僅觀看風景?

- 成本與時間投入是否與你追求的體驗相匹配?

- 是否願意多走一點路,去發現更原始的風景與氛圍?

相關案例與觀點可參考這些資源,幫你更全面地評估目的地價值:

- 台灣旅遊與偏見的討論

- 旅行被高估與地區認識的觀點

- 被低估景點的城市觀察

此外,實際案例與在地觀察常能帶來意外的驚喜。例如小村落晨光、老街的手作、山谷中的小步道,常在不同季節展現不同風情。這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。若你想立即把這些原則落地,先建立一個快速判斷清單,隨時用於旅遊前的篩選與規劃。

- 參考連結與案例的整合,讓你在出發前就有方向感。

- 圖像與視覺呈現,能提高讀者對「被低估景點」的直觀印象,促進點閱與收藏。

實務建議

- 建立「現場日記」模板,記錄第一印象、互動經驗與成本感受,方便後續素材整理。

- 試著設計一條主線路線外加兩條支線,讓路線有層次、有變化,避免內容單調。

閱讀延伸與外部資源皆可成為你路線規劃的參考。以下兩個方向的連結,提供更多具體案例與實務操作的視角:

- 台灣被低估景點的討論與觀察連結

- 台灣本地導遊與在地活動的評估與參與方式

參考連結

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地工作坊的參與模式與安全性評估

(圖片說明:晨霧中的不顯眼自然景觀,呈現被低估地點的寧靜美。來源於 Pexels,創作者於文末給出。)

- Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

實例與貼近生活的觀察

以你打算前往的區域為起點,找尋在地人常去、觀光指南少見的點。你會發現不同季節的風情與日常聲音,這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。以下幾個場景,常被低估卻充滿溫度:

- 早晨的市場:攤販的對話、現做小吃的香氣,讓你感受日常經濟與文化的流動。

- 小路與民宿:山路邊的民宿與老房子,帶出歷史的厚重感,夜晚的燈光與茶香讓人放鬆。

- 互動活動:參加地方導覽或手作課程,讓你成為故事的一部分,而非只做旁觀者。

快速思考清單,幫你在旅遊前就開始篩選:

- 是否能直接與居民互動,獲得更深的文化理解?

- 現場是否提供有趣的互動活動,而非單純觀光?

- 成本與時間投資是否與你想要的體驗成比例?

- 是否願意多走一點路,發現更原始的風景與氛圍?

圖像與案例的引用,能提升閱讀的現場感。若你能在文章中加入實地照片,將更容易引起共鳴。透過這些素材,讀者會願意在未來的行程中給它一個機會。

在實務操作層面,這類景點的價值在於深度與連結,而非豪華設施。以下兩個策略,能讓你快速把握並運用到未來的內容創作中:

- 現場日記模板:用短句與三張照片記錄地點第一印象、互動經驗與成本感受,方便日後整理。

- 多條路線設計:同區域設計一條主線與兩條支線,讓內容更有層次。

專家觀點也指出,與其追逐最高人氣的景點,不如尋找與本地日常生活緊密相連的地點。這些地方教育價值高,也更具可持續性。如果你善用這些策略,能在眾多景點中快速定位「值得的那一站」。下一節將進一步揭露實用工具與檢核清單,幫你把旅行品質提升到新水平。

小結與引導下一節 被誤解或被低估的景點,靠近生活的日常與溫暖互動,提供旅人更深的滿足感。實地走訪能揭露的價值,遠超過照片中的光影與文字描述。接下來,我們會提供實用的策略與檢核清單,幫你在預算與時間有限的情況下,仍能深度體驗當地文化與自然風光,並把經驗轉化為可分享、可重複的內容。

圖像說明與視覺參考

若你計畫在文中加入更多視覺內容,建議搭配以下方向的照片:

- 不同季節的自然景觀與鄉村風情

- 在地市集的互動與手作場景

- 小路與民宿的日常美感

圖片來源與使用需符合授權與版權指示,並在文章中標註攝影作者與來源頁面,以提升可信度與專業度。

(以下段落為本節落地實作的結尾,準備引導到下一節的具體路線設計與檢核清單內容。)

- 延伸閱讀與參考:在地導覽與手作課程的參與方式,及其安全性評估

- 針對親子與休閒旅遊的多條路線設計範本,稍後在下一節提供可直接複製的模板

下一節將提供可複製的路線模板,協助你根據旅客類型選出合適的景點與互動活動。

以地點類型分類的被低估景點

在旅遊的海量選項中,按「地點類型」整理的被低估景點,能讓你更快找出適合自己口味的下一站。這種分類法不僅幫助規劃,也能讓內容創作更有系統。以下三個類型,分別聚焦自然景觀、文化歷史與城市美食,提供實用的探索與互動重點,讓你在有限時間內取得最大收穫。

自然景觀的低估寶地

自然風光的低估點往往帶著更寧靜的氛圍與更原始的聲音。選對時間,能避開人潮,同時享受更真實的季節變化與光影。重點在於選擇「季節性美景」與「到訪重點」,以及如何安排路線與時間,讓你在短時間內收穫高價值的自然體驗。

- 季節與光影:早晨的霧、傍晚的彩霞、或是雨後的清新,都是自然景觀最容易出現的迷人瞬間。選擇非熱門時段,能讓你獲得更穩定的景色與更安靜的觀察環境。

- 玩法重點:以步行與慢遊為主,結合短程步道與觀景點。避免過度追逐長距離路線,讓身心都能放鬆。

- 安排行程的實用小技巧:預留半日或一天中的兩段時間,分別在清晨與黃昏造訪,避免中午高溫與人群高峰。當地的早市、休憩點也能成為觀察自然景與日常生活的切入點。

實際案例與外部觀點也提醒我們,很多被低估的自然景點其實擁有更接地氣的美。你可以參考下列資源,從多元角度理解這些地點的價值與風景變化:

- 外部討論與觀察:台灣被低估景點的討論與觀察

- 國際視角的報導:紐時對台灣自然景觀的評價與觀察

相關連結與更多觀點(以便快速擴充閱讀):

你也可以透過在地攝影或手作市場周邊的小路,捕捉季節的微妙變化。下列照片可作為此類景點的視覺參考,幫你在文章中呈現自然景觀的寧靜韻味。

- 照片說明:陽光灑落在熱帶小路上,樹影與綠意交錯,適合展現被低估自然景點的寧靜氛圍。Photo by Aditya Thakur

- 進一步閱讀:如果你想把自然景點寫得更有深度,可以參考台灣的古蹟與自然景觀整合類文章,並在內容中加入實地路線與互動建議。

實用小結

- 以「季節性美景+人潮控管」為核心,設計半日或一日的低密度行程。

- 結合當地小吃與風景點的停留,讓自然景觀也成為日常文化的一部分。

- 每個景點設計1–2個互動點,例如觀察野生動植物、聽導覽解說中的地方方言,讓旅程更有溫度。

文化與歷史的隱藏角落

文化與歷史的隱藏角落往往藏在小型博物館、古城區的巷弄、祠堂或在地市集裡。這些地點未必有豪華展品,但卻能提供深度的在地敘事與對話機會。重點在於「深度體驗」與「與當地人對話的價值」。

- 小型博物館與在地檔案:這類場域往往專注於地區特有的工藝、族群史或地方故事。走訪時,請留意館內工作人員的介紹與資料來源,常能聽到第一手的地方記憶。

- 古城區與祠堂的日常互動:走在老街巷弄,聽長輩講述昔日的生活與儀式,能讓歷史不再抽象。你可以參與簡單的祠堂活動或在地導覽,增進理解。

- 在地市集的深度互動:市集不只是買賣,更是地方社群的社交樞紐。與攤商交談、品嚐在地美食,收藏一兩句方言與故事,讓旅行更有溫度。

外部資源與案例能補充你對這些隱藏角落的理解:

- 台灣文化旅遊路線與古蹟評介,提供可實地走訪的古城與 Museum 源頭

- 臺灣歷史博物館相關展覽與特展,提供跨時代的敘事連結

你可以透過下列連結更深入地理解文化與歷史的隱藏角落:

- https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001034

- https://www.welcometw.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%8F%A3%E6%9D%B1%E7%A6%AE%E8%99%95%E5%BF%85%E8%A8%AA%E5%9C%8B%E5%AE%9A%E5%8F%A4%E8%B9%9F/

在寫作時,將焦點放在與當地人對話的場景與互動上。舉例來說,走訪赤崁樓周邊的老商號、或是在淡水老街聽導覽講述地方信仰與風俗,都是高價值的深度體驗。若要提升內容的可操作性,可以加入一個「深度體驗清單」作為模板,方便讀者在半日或一天內完成。

- 深度體驗清單範例:1) 與當地居民對話並記錄1段口述史;2) 參與1場小型導覽或工作坊;3) 品嚐2種在地小吃並記錄味覺筆記;4) 容易走訪的祠堂或歷史建築內部參觀說明;5) 以照片與短文記錄3個地方故事。

- 路線設計思路:以「主線古城區+兩條支線」的形式安排,讓內容有層次且不單調。

實務案例閱讀與參考

- 與被低估景點相關的討論與觀察,提供多角度評估的思路

- 在地導遊與文化活動的參與模式,幫你理解如何取得更深入的互動

圖像說明與視覺呼應

- 圖片可以展現老街巷弄、傳統手作場景或在地市集的互動。若能加入一到兩張現場照片,會讓讀者更能理解文化與歷史的深度體驗。

城市小景點與地區美食

城市小景點與在地美食是半日遊的最佳切入點。走一條步行友好的巷弄路線,結合市集與小店,讓你在短時間內體驗地區脈動與味蕾的震動。這一部分強調如何規劃半日遊、如何避開高峰與確保安全。

- 步行路線的設計原則:選擇密度適中、路面平坦、標示清晰的區域。以「1條主線+2條支線」的方式,讓路線具有層次與變化。

- 市集與在地美食的搭配:在地攤車與小店往往藏有最具代表性的風味。選兩到三家必吃,並記錄價格區間與口味描述,方便日後分享。

- 安全與實用提示:留意人潮與財物安全,避免夜晚偏僻地段。攜帶現金與手機地圖,確保能快速回到起點。

外部資源與實務連結能提供具體的路線與案例,幫你把半日遊寫得更接地氣:

- 全台一日遊與小鎮路線整理,提供多條在地美食與景點的對照

- 基隆與其他城市的在地美食與巷弄探索,適合作為城市半日遊的範例

- 台灣景點推薦與路線指南,適合拓展不同城市的美食巡禮

下列連結可作為城市小景點與美食路線的閱讀延伸:

- https://smiletaiwan.cw.com.tw/article/7007

- https://today.line.me/tw/v3/article/0MlLD8z

- https://www.skyscanner.com.tw/news/inspiration/most-beautiful-small-towns-in-taiwan

實務操作建議

- 路線模板:設計一條主線路線,搭配兩條支線,讓內容有故事性與多樣性。

- 用餐筆記:記錄每家店的招牌、口味與建議搭配,方便日後整理成文章。

- 安全與禮儀:尊重店家與攤販的作業節奏,遵守當地規範,避免過度拍照干擾。

圖像說明與視覺呈現

- 如果選擇加入市集與街景照片,請選取清晰度高、光線良好且能傳達在地生活氣息的畫面。照片能提升讀者的臨場感與信任度。

- 圖片示例(若使用):

Photo by Aditya Thakur

小結與下一步

- 以地點類型分類的被低估景點,讓你在旅遊規劃時更快定位值得走的路線。

- 透過自然景觀、文化歷史與城市美食三大面向,提供可操作的半日遊與互動建議。

- 下一節將揭露實用的內容框架與檢核清單,幫你把這些地點的價值在內容中展現得更清晰、有說服力。

被低估景點寫成有價值的旅遊內容的內容框架與寫作策略

在本節中,我們聚焦如何把被低估的景點寫成有價值的旅遊內容。透過清晰的寫作框架與實用策略,讓讀者能快速吸收重點,同時感受到深度與可信度。以下提供問題點—解決方案—案例分析—實用清單的完整路徑,方便直接套用於你的文章中。

內容框架與寫作策略

- 問題點辨識:先點出「被低估景點常見的挑戰」如知名度、交通、季節性、人潮與預期落差。讓讀者認同這些痛點,建立共鳴。

- 解決方案落地:以三個層次呈現實務做法。

- 前期準備:定位目標讀者、設定路線的核心主題與互動點。

- 現場記錄:以「現場日記」的形式整理第一印象、互動經驗與成本感受,方便日後轉寫。

- 後期轉化:把現場素材轉成可分享的內容,搭配照片、地圖與讀者可複製的路線模板。

- 案例分析:挑選1–2個真實案例,解析為何它們比熱門景點更具價值,以及你如何以相同框架複製。

- 實用清單:提供3–5條可直接執行的步驟,讓讀者能在下一趟旅程中立即上手。

- 實用清單模板

- 你能否與當地居民互動,得到更深的文化理解?

- 現場是否有互動性強的活動,而非僅觀看風景?

- 成本與時間投資是否與期望體驗相符?

- 是否願意多走一點路,發現更原始的風景與氛圍?

- 圖像與視覺:嵌入1–2張高品質圖片,搭配清晰的圖說。照片要能呈現在地日常與自然風貌,讓讀者直覺理解被低估景點的魅力。

- 參考資源與連結的嵌入方式:結合多源資訊與在地聲音,讓內容更具可信度。可放入如下的外部連結,協助讀者深入閱讀或驗證資訊:

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地工作坊的參與模式與安全性評估

- 圖像說明與視覺呼應:加入現場照片以增強可信度,並在照片下方標註攝影作者與授權來源。

圖片範例

- 圖像適用於自然景點低估寶地的段落,呈現寧靜氛圍與在地風情。照片說明將強化讀者的臨場感。

(以下為本節落地實作的引用與導入下一節的橋樑,內容可直接貼入你的文章中。)

實例與貼近生活的觀察要點

- 以目的地為起點,找尋在地人常去、但指南較少出現的點。觀察不同季節的風情與日常聲音,這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。

- 早晨的市場、小巷中的民宿、互動活動的參與,都是提升內容價值的元素。把這些場景寫進文章,讓讀者感受到生活的溫度。

- 快速檢核清單:是否能與居民互動、是否有互動性活動、成本與時間是否匹配、是否值得多走一點路去追尋原始風景。

- 相關外部資源與討論可提供更多觀點與案例,幫你更全面地評估目的地價值:

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地活動的參與模式與安全性評估

實務做法

- 建立「現場日記」模板,快速捕捉第一印象、互動經驗與成本感受。

- 設計一條主線路線與兩條支線,讓內容有層次,避免單調。

小結與引導下一節

- 被低估景點的價值在於真實日常與互動。現場走訪能提供遠超照片的深度體驗。

- 下一節將揭露更具體的內容框架與檢核清單,幫你把這些地點的價值在內容中展現得更清晰、有說服力。

參考連結

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地工作坊的參與模式與安全性評估

圖像說明與視覺呼應

- 圖片可選用自然景點的寧靜場景,提升讀者的臨場感。

- 圖片來源需在文中標註攝影作者與來源頁面。

(以下段落為本節落地實作的結尾,準備引導到下一節的具體路線設計與檢核清單內容。)

圖像與視覺參考

若你計畫在文中加入更多視覺內容,建議搭配以下方向的照片:

- 不同季節的自然景觀與鄉村風情

- 在地市集的互動與手作場景

- 小路與民宿的日常美感

圖像來源與使用需符合授權與版權指示,並在文章中標註攝影作者與來源頁面,以提升可信度與專業度。

- Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

圖像示例(由 AI 生成的創意草圖可作為插圖使用,視內容需要而定):

- 圖像說明:早晨的市場與巷弄,日常生活的節奏感強,適合作為「被低估景點」的情境引導。照片說明與授權需在文章中清楚標示。

關鍵詞與標題寫法

在本節中,我們聚焦如何選取適合的關鍵字與設計具吸引力的標題模板,讓內容在自然搜尋和點擊率上同時受益。你將學會如何把「被低估景點」這類主題轉化為高可見度的文章架構,並用實用的模板快速產出多版本標題與描述。

關鍵字策略與長尾組合

- 以核心概念為中心,拓展長尾關鍵字,例如「被低估 景點」「地方文化 深度體驗」等。

- 結合地點與活動的組合,如「[地點] 的隱藏角落、[地點] 近郊半日遊」。

- 觀察用戶搜尋意圖,分成資訊型、導覽型與啟發型,分別對應不同的文章段落與 CTA。

- 關鍵字實務要點

- 核心關鍵字放在標題與首段的前兩句

- 重要長尾字詞出現在小標題與段落開頭

- 圖像 alt 文字包含相關關鍵字

吸引人的標題模板

- 模板一:被低估景點:在地人也愛的[地點/區域] 你一定要知道的3個理由

- 模板二:[地點] 不必遠行就能體驗的深度旅遊指南

- 模板三:為何[地點] 比熱門景點更值得一訪?真實體驗告訴你

- 模板四:慢遊[地點] 的5個互動點,讓旅行更有故事

- 模板五:從朝市到巷弄:在地生活的[地點] 深度路線

實用案例

- 以「被低估景點」+「自然景觀」為主題,標題可設為「被低估景點自然景觀全攻略:季節、路線與互動」。

- 以「城市美食」為主題,標題可設為「被低估景點美食巡禮:在地攤車與小店的5家必吃」。

外部資源與延伸閱讀的實用連結

- 旅遊文章 SEO 關鍵字寫作技巧與標題寫法參考

- 旅遊部落格多媒體內容創作的實用建議

圖片與視覺呈現

- 選用能直接支撐標題與內容的照片,避免與文意不符的圖片。

圖像說明與示意

- 圖片可用於吸引力強的段落,如「被低估景點的魅力」與「互動活動的場景」。

- 圖片來源與作者需在文中標註,並遵守授權條款。

下一節將提供實際的內容框架與檢核清單,幫你把關鍵字策略與標題設計落地到文章中。

外部連結與參考

- 如何寫旅遊內容的多源驗證與標題寫作建議

- SEO 關鍵字與內容寫作的實用指南

多媒體與互動元素的運用

本節聚焦如何透過多媒體與互動元素提升內容的可讀性與互動性。包含圖片、地圖、短片與用戶生成內容的最佳實務,讓讀者在閱讀過程中獲得更豐富的感官體驗,並提升分享與收藏的意願。

圖片、地圖與短片的結合策略

- 圖片:用高品質照片講述地點的氛圍與日常。避免過度修圖,保留自然光線與質感,並在文中對應到實地體驗的關鍵點。

- 地圖:嵌入精準的路線與地點標示,方便讀者實際規劃行程。使用可互動的地圖插件,提升可用性。

- 短片:製作1–2段長度不超過60秒的短片,展示「現場互動」與「季節變化」。短片要有清晰的敘事與畫外音或字幕,便於無聲閱讀。

- UGC(用戶生成內容):鼓勵讀者分享自己的低估景點發現,選出優質案例在文中展示,形成內容共創。

外部資源與靈感

- 如何製作動畫旅行地圖影片的實作指南,提升地理資訊的呈現力

- 初學者影片部落格技巧,幫助你快速上手影像內容的創作

實務操作要點

- 每段內容配1張核心照片與1張補充照片,保持視覺連貫性

- 在文中適當位置放置地圖與短片連結,避免過度分散焦點

- 鼓勵讀者提交自己的照片與故事,建立內容社群

圖像與視覺呈現

- 圖片可用於示意性的段落,如「現場互動」與「地方美食」場景。

- 圖像說明應包含拍攝地點與時間,提升內容的可信度。

圖像範例與說明

- 圖片可用於展示在地生活與互動場景的例子。照片應選自 Pexels,並在文末標註作者。若使用 AI 生成的圖像,需在說明中註明用途與風格。

下一節將提供可直接複製的路線模板與內容框架,幫你快速把這些多媒體與互動元素整合到你的旅遊內容中。

附註與外部資源

- 多媒體內容創作與旅遊部落格相關技巧

- 視覺呈現的實務建議與案例

(此為本節結尾,準備接續到更具體的路線設計與內容模板。)

旅遊前的準備與現場體驗指南

在被誤解或被低估的景點這個主題下,這一節聚焦實用的準備與現場體驗要點,幫你在出發前就建立清晰的檢核,並在現場把握關鍵互動與安全要素。你將學到如何用高效率的清單與實際方法,讓每一次出行都更有掌控感,同時保留探索的樂趣與創作的動力。

行前檢查清單

以下清單把交通、天氣、裝備、預算與緊急聯繫等要點整合成易於落實的步驟,方便你在出發前快速完成準備。

- 交通與通行

- 訂票與預約:機票/車票與景點的入場時段,避免現場排隊時間過長。

- 當地交通卡與通行證:是否需要購買當地交通卡、可否用於多種交通工具。

- 路線規劃:以主線路線為核心,設計1條主線外加2條支線,避免路線過於單調。

- 天氣與季節

- 天氣預報與風向:預留雨具或防風裝備,留意高緯度或海邊地區的風雨變化。

- 季節性變化:選擇在非極端天氣時段訪問,避免過度曝曬或潮濕天氣影響體驗。

- 裝備與穿著

- 基本裝備:舒適鞋、輕便背包、防曬用品、遮雨用品、相機/手機充電方案。

- 專用裝備:若計畫參與手作課程或地方導覽,提前準備相關物品(如筆記本、筆、防滑手套等)。

- 預算與費用

- 日均預算:餐飲、交通、入場與互動活動的預估分配。

- 突發資金:備用現金與信用卡的可用性,避免現場支付困難。

- 緊急聯繫與健康

- 緊急聯络人:家人或朋友的聯絡方式,並告知行程大綱。

- 醫療與保險:攜帶基本醫療用品與旅行保險資訊。

- 內容日曆與筆記

- 內容規劃:以現場日記為核心,預先規劃1–2個互動點與拍攝素材。

- 資料整理:設定照片與筆記的命名規則,便於日後寫作與發布。

建議你在出發前用手機拍攝一張簡短的清單清楚留存,確保關鍵點不遺漏。這樣的前期準備能顯著降低旅途中的不確定性,讓你更專注於現場互動與深度體驗。

(附圖:晨霧中的鄉間小路,準備迎接一天的探索。)

- Photo by Nadezhda Moryak

- Photo credit: https://www.pexels.com/@nadezdamoryak

現場互動與安全

現場互動是把「被低估景點」寫出價值的核心。下面的要點聚焦如何與當地人建立真誠互動、尊重文化,同時確保個人與財物安全,讓你在地的體驗更有深度。

- 尊重與傾聽

- 使用基本的禮儀與當地方言問候,讓對話更自然。

- 以聆聽為主,避免打斷長者或店家在分享故事時的節奏。

- 互動的實用策略

- 參與導覽或手作課程時,主動提問但不喧賓奪主。

- 把問題聚焦在地方生活與傳統故事,讓你得到更具體的敘事。

- 環境保護與可持續

- 尊重自然與社區規範,不留下垃圾,盡量減少一次性用品。

- 參與以社區為本的活動,支持長期保留地方文化與生態的服務業者。

- 個人安全與財物管理

- 保持低調裝備,避免展示高價值物品。

- 在人多或窄巷地區保持警覺,使用手機地圖與實時定位功能。

- 文化敏感度與風俗尊重

- 了解基本禁忌與禮節,例如 sacred sites 的訪問規範、著裝要求等。

- 與在地人交流時避免過度商業化的話題,聚焦日常生活與共同的好奇。

實際作法

- 事前研究:閱讀當地的旅遊安全宣導與文化禮儀,避免踩到雷點。

- 現場觀察:先用眼睛感受當地氛圍,再用耳朵聆聽導覽與交談,讓你捕捉到微妙的生活節奏。

- 後續整理:把互動經驗寫成「第一印象、互動經驗、成本感受」三段日記,為內容創作打底。

視覺搭配建議

- 以1–2張現場互動的照片為主,搭配1張街景或手作場景照片,增強故事性。

- 圖片說明要點出互動的要點與地點特徵,提升讀者的共鳴與信任度。

圖像說明與視覺呼應

- 圖片來源:Pexels

- 圖片 credit: Photo by Vlada Karpovich

- 圖像示例:手作工作坊現場的互動畫面,展現地方手藝的溫度。

(此處可放入實際互動案例照片,讓讀者直觀感受在地互動的價值。)

記錄與回顧旅程

把現場的感受與發現系統化,能讓你在日後的創作與分享中更高效。以下是整理與回顧的實用建議,幫你把每次旅程轉化為可重複使用的內容輸出。

- 照片整理與選取

- 每天拍攝1–2張高質感照片,留1–2張作為日常場景的證據,方便日後組成故事。

- 使用簡單的標籤系統,如地點、日期、互動類型,便於回顧與引用。

- 旅遊筆記與日記

-採用「第一印象、互動經驗、成本感受、學到什麼」的4欄筆記法,快速整理素材。

- 記錄當地語彙、口頭傳說與風俗細節,為寫作提供原始素材。

- 內容日曆與發布策略

- 將資料分成「自然景觀」「文化歷史」「城市美食」三大主題,搭配不同的發布節點。

- 設計可重複使用的路線模板,讓未來文章可快速改寫成不同地點版本。

- 內容框架的落地

- 以明確的段落架構呈現:背景介紹、現場觀察、互動體驗、成本與時間、實用建議、可複製的路線。

- 運用案例故事增強說服力,避免只列舉清單。

實務案例與靈感來源

- 透過在地導覽、手作課程與社群分享,獲得第一手的互動經驗,並用於內容框架的填充。

- 參考多源資料,進一步驗證地點價值,讓文章更有說服力。

圖像與視覺呈現

- 插入1–2張與文字內容呼應的照片,增強讀者臨場感。若使用 AI 圖像,請在說明中註明用途與風格。

圖像說明與示意

- 圖片示例:早晨的市場互動,店家與旅客的日常對話。Image generated by AI。

- Image credit: 上述說明可根據需要替換為實際授權照片。

下一步將帶你進入如何把內容寫成有價值的旅遊文章,並提供可直接使用的框架與檢核清單,讓你在創作時更高效。

圖像與視覺參考

若你計畫在文中加入更多視覺內容,建議搭配下列方向的照片:

- 不同季節的自然景觀與鄉村風情

- 在地市集的互動與手作場景

- 小路與民宿的日常美感

圖像來源與使用需符合授權與版權指示,並在文章中標註攝影作者與來源頁面,以提升可信度與專業度。

- Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

(以下段落為本節落地實作的結尾,準備引導到下一節的內容框架與實用清單。)

實例與貼近生活的觀察要點

- 以目的地為起點,找尋在地人常去、但指南較少出現的點。觀察不同季節的風情與日常聲音,這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。

- 早晨的市場、小巷中的民宿、互動活動的參與,都是提升內容價值的元素。把這些場景寫進文章,讓讀者感受到生活的溫度。

- 快速檢核清單:是否能與居民互動、是否有互動性活動、成本與時間是否匹配、是否值得多走一點路去追尋原始風景。

- 相關外部資源與討論可提供更多觀點與案例,幫你更全面地評估目的地價值:

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地活動的參與模式與安全性評估

實務做法

- 建立「現場日記」模板,快速捕捉第一印象、互動經驗與成本感受。

- 設計一條主線路線與兩條支線,讓內容有層次,避免單調。

小結與引導下一節

- 被低估景點的價值在於真實日常與互動。現場走訪能提供遠超照片的深度體驗。

- 下一節將揭露更具體的內容框架與檢核清單,幫你把這些地點的價值在內容中展現得更清晰、有說服力。

常見問題與誤區

在探索被誤解或被低估的景點時,常見的問題與迷思會直接影響你的行程決策與寫作方向。本節整理最容易踩雷的點,並提供可落地的對策,讓你能設計出更符合現實情況的旅遊計畫與內容框架。

常見誤解與對策

針對旅遊規劃中的常見錯誤,給出清晰的解決方案,幫助讀者設計更符合實際的行程。

- 誤解一:熱門景點等於最值得走一趟

- 對策:把焦點放在在地互動與深度體驗上。選擇能直接與當地人互動、參與工作坊或導覽的地點,即使知名度較低,也能得到更豐富的故事與情感連結。活用「現場日記」記錄互動與成本,方便日後轉寫成內容。

- 誤解二:交通不便就放棄

- 對策:重新評估交通工具與時段,尋找替代路線與小眾公共交通方式。很多低估景點其實透過步行、環保交通或車輛共享也能方便抵達,並減少旅行壓力。

- 誤解三:照片與現場價值區別過大

- 對策:現場的光影、人聲與日常氛圍往往比照片更有價值。出發前就設定3–5 個現場要素,讓拍攝與文字描述能精準呈現當地的真實感。

- 誤解四:商業化導致的同質化不可避免

- 對策:尋找尚未被大量商業化的地點或路線,並以文化互動與本地生活為核心內容,保留原始風味與地方敘事。

- 誤解五:旺季才是最佳時機

- 對策:非旺季往往人少、成本低,反而能更深入地觀察地方節慶與日常生活。透過時間管理,你可以在淡季享受同樣的美景與更專注的互動。

這些偏見的根源在於過度依賴照片與預設期待。把視角回到現場,用三個層面去觀察,能發現被低估景點的真實價值:

- 呈現的當地文化:方言、手作、日常習慣的細節

- 活動的互動性:手作課、導覽對話、與長者聊天

- 價格與人潮的友善:更實在的票價、排隊時間短

參考討論也指出,旅行的核心在於認識陌生的同時認識自己。你可以把這些外部觀點當成檢視工具,找到更符合自己路線與風格的探索方式。相關討論與觀點,參考以下連結:

- 不只有小籠包紐時評台灣旅遊行銷方向問題

- 紐時評台灣旅遊被低估的觀察與分析

- 被低估景點的城市觀察

- 台灣旅遊與偏見的討論

- 旅行被高估與地區認識的觀點

- 被低估景點的城市觀察

實例與貼近生活的觀察

把目光放在你打算前往的區域,尋找在地人常去、但指南較少出現的點。你會發現不同季節的風情與日常聲音,這些細節往往比名勝更能留住旅人的心。可參考以下常見場景,並以此作為內容寫作的情境素材:

- 早晨的市場:攤販對話、現做小吃香氣,讓你感受日常經濟與文化的流動

- 小路與民宿:山路邊的民宿與老房子帶出歷史的厚重感

- 互動活動:參加地方導覽或手作課程,讓你成為故事的一部分

快速思考清單,幫你在旅遊前就開始篩選:

- 是否能直接與居民互動,獲得更深的文化理解

- 現場是否提供有趣的互動活動

- 成本與時間投資是否與你想要的體驗成比例

- 是否願意多走一點路,發現更原始的風景與氛圍

圖像與案例的引用,提升閱讀的現場感。若能加入實地照片,讀者更易產生共鳴並願意在未來的行程中給它一個機會。以下為一張適合此段落的示意圖,展現被低估地點的寧靜氛圍。

- 圖像:晨霧中的自然景觀與村落街景,呈現被低估地點的寧靜美

- 圖像來源:Pexels

- 圖像說明:晨間自然景觀,適合作為「被低估地點」的情境引導

Photo by Nadezhda Moryak

實務建議

- 建立「現場日記」模板,記錄第一印象、互動經驗與成本感受,方便日後寫作

- 設計一條主線路線外加兩條支線,讓內容有層次、避免單調

外部資源與延伸閱讀

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地活動的參與模式與安全性評估

圖像說明與視覺呼應

- 圖片可選用自然景點、在地市集與小路民宿場景,提升讀者的臨場感

- 圖片需註明攝影者與授權

下一步將帶你進入更具體的內容框架與檢核清單,讓你能把這些原則實際寫成高影響力的旅遊內容。

参考連結與圖片說明

- 圖像示例的說明與設置,協助你在文章中嵌入高質感照片

- 圖片來源與授權說明,確保內容合規與專業

- 圖像示例(圖片來源自 Pexels,照片描述為在地互動與自然景觀的結合)

Photo by Harsh Kukadiya on Pexels

外部連結參考

- 台灣被低估景點與評論多源驗證的案例解讀

- 本地導遊與在地工作坊的參與模式與安全性評估

圖像與視覺參考結束。

- 圖像與示意補充:若需要,可在整體文章中加入更多自然景點與城市美食的照片以增强閱讀體驗。

若你需要,我可以再為這個 section 增添案例分析與可直接套用的路線模板,讓整體內容更加完整。

結論

被誤解或被低估的景點,往往在真實體驗裡展現出最溫暖、最貼近當地生活的魅力。現場走訪能讓你聽見方言、品嘗在地小吃、參與手作與導覽,這些互動比照片更有說服力,也更容易留下深刻記憶。若能搭配清晰的路線設計與實用筆記,這些寶地就能成為你內容創作的核心素材,讓讀者感受到真實的旅行價值。現在就去探索那些被低估的角落,把你的發現寫成可分享、可重複的路線,讓更多人看見不被誤解的美好。

如果你在旅途中發現了新的寶地,歡迎留言分享你的路線與照片。你也可以把「現場日記」當成習慣,讓每次出行都變成可複製的內容框架。下一篇將提供更具體的路線模板與檢核清單,幫你把這些經驗轉化成穩定的創作流程與可觀察的成果。