颱風天千萬別去的危險景點清單:海岸、山區與低窪地的安全替代與避難要點

在颱風天,錯誤的外出選擇往往意味著生命危險與不必要的風險。本文整理出「海岸、山區與低窪地」等高風險景點,告訴你為何要避開它們,以及遇到暴風雨時的安全替代方案。透過實用的避風與緊急準備要點,讓你能在家中或室內尋得安稳的活動,並知道何時尋求官方避難點,確保全家人都安全。

海岸與海邊的高風險景點:颱風天請避免的名單

颱風來襲時,海岸線總是首當其衝。強風夾帶巨浪,暴潮可能吞沒沙灘,讓原本寧靜的海邊變成危險地帶。這些景點吸引許多遊客,但颱風天絕對不適合前往。以下列出幾個高風險區域,說明為什麼要避開,並建議安全的替代方式,讓你遠離麻煩,享受室內時光。

恆春半島、墾丁沿海的風暴與暴潮風險

恆春半島和墾丁沿海在颱風天面臨嚴重暴潮威脅。暴潮高度常超過三米,甚至達到六米以上,海水會從沙灘倒灌進內陸,淹沒低窪路段和度假區。想像一下,你正走在南灣沙灘,突然巨浪如牆般撲來,攜帶碎石和垃圾,瞬間讓人措手不及。這種情境不僅造成財物損失,還可能引發溺水或被浪捲走的事故。

根據最近的颱風事件,墾丁國家公園已封閉海域,但仍有遊客冒險衝浪,結果險象環生。強風會吹倒椰子樹和遮陽棚,道路積水讓車輛難以前進。氣象署數據顯示,這些區域的暴潮風險在颱風中心接近時最高,建議至少提前一天取消行程。

避開這些地方後,你可以轉向室內或高地活動。留在恆春鎮內,參觀恆春古城,探索歷史建築和文化展覽,安全又有趣。或者選擇高地上的咖啡廳,欣賞遠處海景而不靠近危險。這些替代方案讓你避開風雨,卻仍能感受當地風情。

北海岸與東北海岸的大浪與強風

北海岸和東北海岸的強風大浪是颱風天的常見殺手。風速可達九級以上,浪高超過四米,瘋狗浪隨時可能從側面襲來,將人拖入海中。為什麼要避開?這些浪不僅威力巨大,還會沖刷崖邊步道,導致落石和滑坡。遊客常在野柳或九份拍照,卻忽略風雨讓視線模糊,腳步不穩的隱患。

海巡署多次提醒,北部沿海易有長浪和海水倒灌,漁民和遊客應遠離岸邊。強風還會掀翻小艇或吹落物品,增加意外機率。去年類似事件中,多名岸邊釣魚者被勸離,證明及早撤離能救命。

轉而選擇室內景點吧。在基隆,你可以走進國立台灣海洋大學博物館,學習海洋知識,觀賞水族展覽。或者在台北近郊的室內溫泉泡湯,舒緩身心。這些活動不受天氣影響,讓颱風天變成放鬆機會。

澎湖、金門與馬祖等離島的暴風與海況

離島如澎湖、金門和馬祖在颱風天風險更高,因為交通中斷和孤立位置。暴風會讓海況惡化,浪高達五米以上,渡輪停駛,機場關閉,困住遊客。特殊風險在於補給不易,一旦斷電或水淹,救援延遲。這些島嶼地勢低平,海水易倒灌進街道和民宿,強風還會損壞屋頂和電線。

想想馬祖的石頭厝,平日迷人,颱風時卻面臨風暴直擊,巨浪拍打崖壁,碎石飛濺。澎湖的跨海大橋也可能關閉,增加脫困難度。官方建議留在本島,避免出海,以防萬一。

留在台灣本島,轉向室內景點更明智。在台南,參觀國立台灣歷史博物館,了解在地故事。金門風格的替代是台北的國立故宮博物院,欣賞珍貴文物。這些地方提供文化深度,遠比冒險出島安全。記住,颱風過後再計劃離島之旅,才是聰明選擇。

山區風險景點:降雨、山崩與泥石流的高風險路線

颱風來臨時,山區的降雨和地形特性讓風險快速放大。山坡土壤飽水、山體穩定性下降,易出現山崩、坍方與泥石流等極端情況。本文聚焦高風險路線,說明為何該避開,並提供可行的安全替代方案,讓你在家中或室內也能享受知性與放鬆的活動。

宜蘭與花蓮山區的暴雨與山崩風險

宜蘭與花蓮地區在強降雨下,山區常出現坍方與土石崩落。當降雨量到達高峰時,山坡孔隙水壓上升,岩土失去穩定,路段快速封閉或因岩塊滾落而 中斷交通。yahoo 報導曾追蹤到宜蘭、花蓮一帶因暴雨引發的坍方與道路封閉情形,當地救援單位也多次呼籲民眾避免進入高坡地區,嚴重時甚至影響鐵路與公路交通。若你計畫在雨天前往體驗山區風景,請務必改以室內為主,避免在山區行走或徒步,以降低被困或受傷的風險。

- 參考案例與風險說明:花蓮暴雨與山崩事故在近年多次發生,山區路段常以「封閉」或「限時通行」方式管制。官方與媒體的現場報導強調,降雨強度與山區地形共同放大事故發生的概率。

- 安全替代與室內活動:在宜蘭與花蓮地區,颱風天可選擇留在市區的博物館、展館或文創中心,或前往室內高地視野點的咖啡館,享受山城風情與美景而不須涉入危險路段。若必須出門,請先確認最新天氣與路段開放情形,避免在山區巡禮。

- 相關參考連結:

- https://tw.news.yahoo.com/%E5%87%B1%E7%B1%B3%E9%A2%A1%E9%9A%8A%E9%80%9D%E5%8B%A7%E6%88%B0%E7%86%B1-%E5%8D%97%E7%81%A3%E5%8F%B0%E9%9B%84%E5%A4%96%E6%8E%A8%E7%9A%84%E9%9A%9C%E7%95%B7-051907857.html

- https://246.ardswc.gov.tw/Achievement/StatictitiesDisasters

- https://tw.news.yahoo.com/%E5%B1%B1%E9%99%80%E5%85%92%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%802%E6%AD%BB123%E5%82%B7-%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%A7%80%E6%9E%971%E4%BA%BA%E9%81%AD%E6%B0%B4%E6%B2%96%E8%B5%B0-054525905.html

安全要點與實務建議

- 事前規劃最重要:出發前密切關注中央氣象局與地方氣象站的降雨量與山區警戒訊息。若降雨量達到警戒或越界等級,請馬上取消野外活動。

- 路線選擇要謹慎:避免山路、岔道口和山腰地形,尤其是土質鬆動區。

- 立即撤離的警示信號:路面濕滑、出現裂縫、樹木根部鬆動、土石崩落的跡象,需立即改變行程,返回安全區域。

- 安全替代方案:在宜蘭花蓮地區可選擇室內展館、文化館、全天候的商業區或高海拔觀景點的室內區域,避免暴風中的風雨衝擊。

外部資源提供更多科普與警示案例,能幫助你在颱風天判斷是否該出門。

- 花蓮與宜蘭地區的暴雨山崩案例,能讓你理解風險的真實範圍與救援難度。

- 建議在山區遇到警戒時,優先考慮前往室內場域或博物館,既安全又具教育價值。

大台北與新北山區的坍方與泥石流風險

大台北與新北山區在豪雨期間容易出現坍方與泥石流。坍方可能覆蓋路面、阻斷交通,泥石流沿山區小徑與谷地快速向下推移,造成二次災害。當地救援機構經常在大雨期間發布道路封閉通告,提醒民眾避免進入山區。若遇到警戒,應改以室內旅遊或博物館型景點取代,降低風險暴露。

- 為何風險較高:山區降雨使土壤水壓升高,岩土失穩,且新北市與台北周邊山區路網多為山脈穿越的窄路,事故發生時容易造成連鎖封閉。

- 路段與交通影響:常見路段包括山區邊坡路、彎道與橋樑附近,坍方與泥石流會使多條路徑同時封閉,造成大規模交通壅塞。

- 安全替代與室內活動:在室內可選擇城市博物館、科技館、或館內展覽豐富的景點,既有教育價值也有休閒性,適合颱風天的全天候參觀。

- 外部參考與警示:新北市與都會區在颱風季節常發布紅色與橙色警戒,提醒民眾避開山區與易沖刷地段。

- 參考連結:

- https://tw.news.yahoo.com/%E6%80%B5%E7%9B%AE%E9%9A%9A%E5%BF%83-%E6%96%B0%E5%8C%97%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8C%9738%E7%B7%9A-%E5%A4%A7%E7%89%87%E9%82%8A%E5%9D%A1%E6%BB%91%E8%90%BD-%E6%B3%A5%E6%B5%81%E6%AF%80%E8%B7%AF%E6%85%98%E6%B3%81%E6%9B%9D-114800798.html

- https://news.tvbs.com.tw/life/3021825

- https://udn.com/news/story/7323/9096830

實務建議與避免風險的做法

- 事前檢視路線:出門前先查路段封閉清單與天氣警戒,若路段在警戒範圍內,請改為室內景點。

- 旅遊時間調整:若颱風範圍覆蓋北部與山區,考慮調整為颱風後再前往,避免在最危險時段行動。

- 室內替代方案:國立博物館、科技館、知名美術館等,提供同樣的知識性與美感享受,同時確保安全。

- 準備清單要點:行李以輕便、耐水材質為主,攜帶急救包、充足的飲水與手機保電方案,並告知家人行程與緊急聯繫方式。

台東山區與阿里山地區的風險

台東與阿里山地區在長時間降雨與颱風影響下,路段易封閉,山區水流增強造成泥石流與坍方風險。山區公路與觀光路線時常因降雨而封閉,這不僅影響旅程,也增加救援難度。面對這些風險,最安全的做法是選擇室內景點或其他地區的旅遊安排,等風雨過後再出發。

- 台東的降雨特性與路況:山區降雨量大且持續,山區小道與鄉鎮入口常有滑動泥流與落石,車輛通行受限。

- 阿里山的地形與風險亮點:海拔較高的地區在暴雨時易發生山崩與坍方,森林步道與觀景點易受影響,路徑可能被封閉。

- 安全替代方案與安排:在颱風天,建議改以室內景點為主,例如自然科普中心、博物館或高山地區的室內展區,並計畫風雨後再安排戶外活動。

- 相關外部資源與參考:

- https://tw.news.yahoo.com/%E5%B1%B1%E9%99%80%E5%85%92%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%802%E6%AD%BB123%E5%82%B7-%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%A7%80%E6%9E%971%E4%BA%BA%E9%81%AD%E6%B0%B4%E6%B2%96%E8%B5%B0-054525905.html

- https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%B6%E5%AF%92%E5%8A%A0%E7%A7%80%E8%80%85%E5%82%B7%E5%8A%A0%E7%8F%AD%E6%B0%97%E8%B7%AF%E5%90%91%E7%89%88-054144957.html

安全替代與避難要點

- 室內觀光為首選:選擇能提供文化與科普價值的室內展館,避免在山區或低窪路段外出。

- 風雨過後再出發:颱風過後,路況可能仍不穩,等官方放行與路況改善再計畫戶外行程。

- 緊急避難與資源:熟悉當地避難點與公共設施的位置,並與家人約定遇到緊急時的集合點與通訊方式。

本段落提供的觀察與建議,旨在讓你在颱風天以安全為首要,仍能保留知性與休閒的旅遊樂趣。若你需要,我也可以幫你把這些重點整理成可直接上傳的段落模板,方便插入你的文章中。

河邊與低窪地區的水患風險

在颱風天,河岸、海岸與低窪地帶的水患風險特別高。雨量集中時,水位急速上升,土壤飽和後易出現水災與海水倒灌。這些區域往往地勢低平,排水速度慢,一旦出現風浪、潮位上升或暴雨聚集,就可能造成道路淹沒、居住區受困與撤離困難。以下兩個子議題聚焦在具體區域的風險特點與現場避難要點,幫助你在颱風天做出更安全的選擇。

高雄沿海低窪地帶的海水倒灌

高雄沿海的低窪地帶在颱風天最容易出現海水倒灌與局部淹水。暴潮與強風共同作用,會迅速推高沿岸水位,沖刷路面、侵入民宅與商業區。颱風期間,該區域的排水系統也可能因降雨量過大而出現積水,造成交通與生活動線受阻。事前準備與現場判斷是關鍵,避免在低窪路段駕車穿越積水區,以免被水流捲走或車輛失控。

實務建議如下:

- 提前規劃路線,避開路面低洼、排水口集中與海邊近岸區域。若預警提升,立即轉往高地或室內場所。

- 在高風險時段,留在室內或有遮蔽的場所,避免暴雨讓視線模糊與路面滑動。

- 了解當地官方避難點與緊急集合點,遇到海水倒灌或長時間停電時,能快速找到安全場所。

相關資訊與警示可參考官方計畫與防災資源,尤其在高雄地區的災害應變資料。若你需要進一步的資料,以下連結提供了具體的區域風險評估與防災指引:

- 高雄市災害防救相關內容與防災計畫

- 高雄市水災潛勢地區保全與風險評估

- 年際風潮與颱風期間沿海地區的應變重點

更多詳情可參考官方文件與區域風險報告,理解海水倒灌的時空變化,進而制定個人與家庭的避難策略。你也可以在颱風前往恆春半島周邊的海濱活動時,改為室內活動,例如參觀在地博物館或高地的咖啡館,既能安全,又能欣賞海景與風味。

- 原文參考與延伸閱讀:

- 高雄市地區災害防救計畫

- 高雄市水災危險潛勢地區保全計畫

嘉南平原的淹水與外海風潮

嘉南平原屬於廣闊的沖積平原,地形扁平、土壤多為易受水影響的地帶。颱風來臨時,降雨集中與排水需求急增,局部區域常出現嚴重淹水與外海風潮造成的海水倒灌。低洼地帶與排水系統易被超量雨水壓垮,交通中斷、商店與住宅受淹,生活與救援都會受到影響。面對這些風險,最穩妥的做法是留在室內,避免長時間在戶外逗留或嘗試駕車穿過積水路段。

為了降低風險,請遵循以下要點:

- 事前密切監測天氣與降雨量,並注意當地的淹水警戒。若達到警戒等級,立即取消戶外計畫,改以室內活動為主。

- 路段選擇要謹慎,避免低窪路口、河道匯流處與易積水的地段。若發現路面有水漫入,立刻改道。

- 在家中也能保持充足的娛樂與學習活動,透過線上博物館展覽、書籍與手作等方式渡過風雨天。

- 颱風過後再評估外出時機,避免風雨未止前就前往戶外景點,防止次生災害。

相關外部資源與參考連結提供更完整的科普與警示案例,協助你在嘉南平原的水患風險時刻作出正確判斷。這些資源包括區域性的災害防救計畫與淹水監測系統,以及對應的民眾行動指南。

- 參考連結與閱讀方向:

- 嘉義市地區災害防救計畫(113 年版)與淹水監測系統說明

- 嘉義市水災危險潛勢地區保全計畫

- 颱風後的安全回診路線與室內活動建議,讓你在風雨天也能保持知性與休閒。

結語說明 本段落的內容聚焦河邊與低窪地區在颱風天的水患風險,並提供即時可執行的避難與替代方案。你在規劃行程時,能利用這些要點快速判斷是否該外出,以及在家中如何安排安全且具教育價值的活動。如果需要,我可以把這些重點整理成可直接上傳的段落模板,方便你插入到整篇文章中。

其他高風險景點與路線

在颱風天,除了海岸線與山區,還有一些路線因風雨強度、土壤鬆動與水患風險而被官方列為高風險地帶。這些路線的共同特點是容易發生崩塌、泥石流、倒塌物及大浪侵襲等情況。本文以雙流國家森林遊樂區與墾丁步道為例,說明預警休園的原因與安全考量,並提供可直接執行的室內替代方案,讓你在颱風天也能保持安全與知性成長。

雙流國家森林遊樂區與墾丁步道的預警休園

在颱風期間,雙流國家森林遊樂區與墾丁地區的自然步道常因強降雨與強風而提早休園。官方通常以「預警性休園」或「暫停開放」標示,目的在於降低遊客置身危險區域的風險,例如山區坡地崩坍、路面濕滑以及海邊暴潮等情形。近年多次因颱風外圍環流帶來豪雨與大風,造成路段封閉、設施受損,遊客被迫改以室內活動或改變行程方向。

安全考量重點在於以下幾點:

- 山區路段與步道易因降雨導致崩塌與滑落,行走風險大增;

- 海岸地形在暴風雨期間會出現海水倒灌與巨浪,易造成人員遭遇溺水或被沖走;

- 既有的露營區、住宿區也可能因強風而受損,危及居住安全與撤離通道。

在颱風來臨前,若路段進入休園或封閉狀態,千萬不要自作主張前往。官方休園公告通常會同時提供最新的撤離與安全指引,建議以此為主,避免因延誤回到安全地點而增加風險。相關公告與最新動態可參考以下外部資源,幫助你快速掌握現場情況並調整行程:

- 屏東分署發布的休園公告與步道開放狀況,以及受風雨影響的區域

- 新聞報導中的現場情事與安全提醒,作為風險認知的補充

若遇到必須留在室內的情景,這裡有幾個實用的替代方案,讓你在同一地區仍可享受知性與休閒價值:

- 探訪在地博物館與自然科普中心,深入了解海岸與山區的生態與地形變化,既安全又有教育性。

- 進入高地或山地城市中的室內觀景點,如高海拔咖啡廳與展覽空間,兼顧風雨與視野。

- 參與室內手作課程、地方文化館的展覽,維持旅行的節奏與樂趣,避免暴風中的風雨危害。

實務上,若颱風警報升級或路段被列為封閉,就以「室內活動為主」為原則。出門前務必確認官方公告,並與家人事先約定集合點與聯絡方式,避免風吹雨打中走失或無法回家。

推薦連結與參考資源

- 屏東分署公告與休園通知:包含墾丁、雙流及其他自然步道的最新狀況

https://recreation.forest.gov.tw/News/News?id=20251110002 - 地方法院與地方媒體的現場更新,提供顯示路段封閉與風雨影響的即時資訊

https://tw.news.yahoo.com/颱風逼近林保署屏東分署轄管園區步道11日起封閉-052027117.html - CNA 報導的正式休園公告與警戒區域說明

https://www.cna.com.tw/news/ahel/202511100114.aspx

以上內容聚焦在颱風天的高風險路線與休園因素,並給出安全且具有知性價值的室內替代方案。若你需要,我可以把這些要點整理成直接可上傳的段落模板,方便在你的文章中快速套用與更新。

室內景點與避難地點的實用指引

在颱風天,避開風浪與积水是第一要務,但同時也要保持旅行的知性與樂趣。以下內容聚焦在「室內景點的安全性與高效避難地點」,幫你快速安排安全替代方案,讓全家人都能在家或室內空間舒適度過暴風雨時間。

室內景點推薦與避難地點

在風雨來臨前,先鎖定具教育價值、耐風耐雨且容易到達的室內景點。這些地點不僅能提供放鬆與娛樂,還能讓你在不暴露於風雨中的情況下,拓展知識、感受地方文化。

- 以文化與教育為核心的室內展館

- 國內各大博物館、科普中心、文化館等通常具備良好避風條件。無論是自然科普、歷史展覽,或是專題展覽,都是颱風天的理想選擇。這類景點往往距離海岸與山區較遠,交通風險較低,且有長時間的展覽內容可慢慢欣賞。

- 參考方向與例子:台灣各地的國立歷史博物館、自然科普中心與區域博物館,提供豐富的教育資源與安靜的室內空間。相關室內景點參考

- 室內高地觀景與餐飲空間

- 選擇位於高地的室內空間,如山城中的咖啡館、展覽空間與高層飯店的觀景區。這類地點雖然位於較高的區域,但多有穩固結構與遮蔽,適合在暴風雨中短時間休憩並欣賞視野。

- 風雨中仍具知性價值的室內活動

- 參加手作教室、地方文化館的展覽、或參與虛擬導覽等。這些活動可以讓你在風雨天保持學習與探索的熱情,且不受天氣影響。

- 線上與室內替代的整合做法

- 颱風天若真的無法出門,結合線上展覽、虛擬導覽與實體展覽的混合體驗,能讓全家在同一時間共享知性與樂趣。可提前查找當地博物館的線上資源與當地文化館的數位展覽。

- 與當地官方資源的結合使用

- 在颱風天前,留意地方政府與景區公告,確認哪些室內場域開放、哪些路段受限。官方公告是你判斷是否外出的最可靠依據。

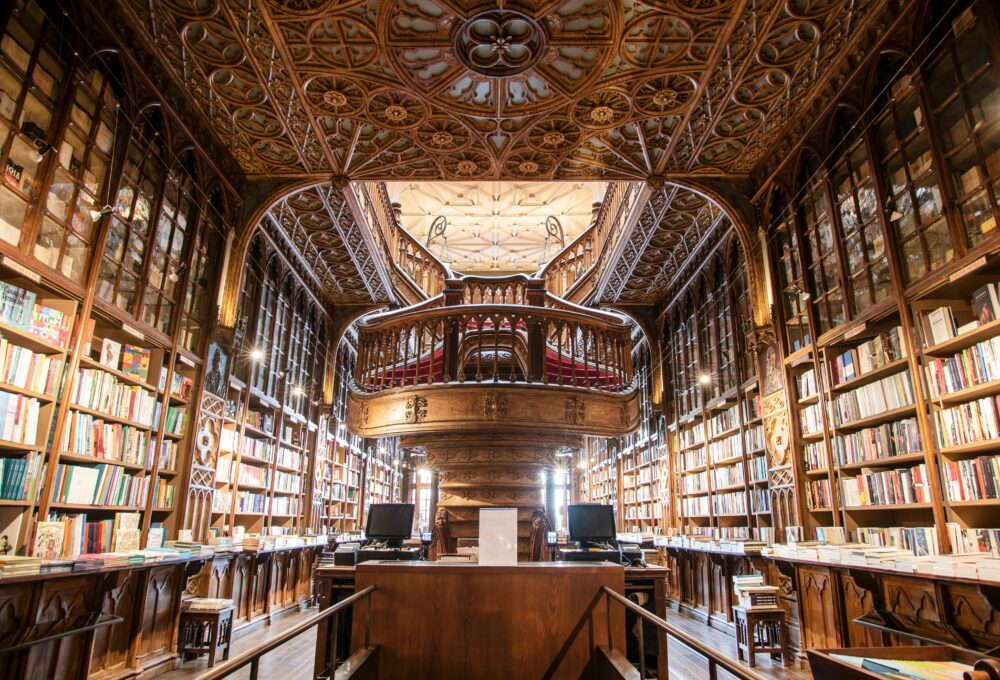

- 圖像與參考來源

- 圖像可為文章增添可讀性與信任感。室內景點的照片能直觀呈現安全的氛圍與舒適的空間。若需要,可加入與室內展館相關的高品質照片,並附上註解與出處。

- 小貼士

- 事前規劃:先列出3個可快速替代的室內景點,並分別設定出發與抵達時間。

- 安全第一:遇到路況不穩或警戒升級時,立即改為室內活動,避免前往山區或低窪地帶。

- 交通與停車:選擇就近且有遮蔽的停車場,避免雨中長時間等待。

- 延伸閱讀與資源

- 關於台灣颱風天室內景點的綜合推薦,包含多地的室內景點與雨天備案,值得參考的清單與行程設計。你可以從以下資源取得靈感與實務資訊,並依地區調整:

- 全台室內景點推薦與雨天備案文章樣式參考

- 國內外室內展覽與博物館資訊平台的最新展覽清單

- 關於台灣颱風天室內景點的綜合推薦,包含多地的室內景點與雨天備案,值得參考的清單與行程設計。你可以從以下資源取得靈感與實務資訊,並依地區調整:

- 圖片示例

- Photo by https://www.pexels.com/@pixabay

颱風天的安全行為與必備裝備

風雨中的安全行為與裝備選擇直接決定你與家人的安全程度。這部分提供實用清單與要點,讓你在家中或室內就能建立穩固的生存準備。

- 基本生存要點

- 手電筒與備用電池:選擇強光與長效電量版本,並放在易於取得的地方。

- 飲水與食物:至少準備 3 天的飲用水與簡易高熱量食物,避免依賴外部供應不穩。

- 電源與充電方案:備好行動電源、太陽能充電板或車載充電器,確保手機與通訊工具不會因斷電而失去聯繫。

- 急救包與多功能工具:包含繃帶、消毒用品、剪刀、膠帶、撬棒等,方便處理小型傷口與自救需求。

- 防水與保護用品:防水袋、保護袋、雨具、毛巾與替換衣物,應對不同颱風情境。

- 安全行為要點

- 事前預警:密切追蹤中央氣象局與地方氣象站的降雨量與警戒訊息,降雨達警戒等級時立即調整計畫。

- 避免高風險區域:無論是海岸、山區或低窪地,暴風與暴潮時都應避免前往。

- 緊急撤離信號:若聽到官方撤離通知,或出現路面積水、樹木倒落、道路封閉的跡象,立即撤離到最近的官方避難點或室內安全場所。

- 家庭分工與聯繫:事前安排好每位家人的集合點與聯繫方式,保留備份聯絡人以避免通訊中斷。

- 補充工具與資源

- 颱風前的長期準備與室內替代方案,能讓你在天氣變化時快速反應並降低風險。定期檢查家中的門窗、排水與電路,並確保緊急物資的有效期限。

- 具體裝備清單與檢查表可參考當地的防災指南與安心包模板,讓準備更有系統。

- 圖片與實務案例

- 可以加入颱風前後的實務操作照片,像是災害防救物資包、家庭避難區的佈置示意等,提升內容實用性。

- 外部連結與參考

- 颱風來襲注意的裝備與居家防災建議,涵蓋防颱用品清單與居家安全要點,可作為補充閱讀

- 居家防災必備清單、7 大居家防災措施與實務做法,方便讀者落地執行

- 防災知識與撤離流程的整理,協助你在風雨中快速作出安全決策

- 緊急物資與逃生包整理清單,幫你建立穩固的自我保護機制

- 圖片示例

- Photo by https://www.pexels.com/@pixabay

- 參考與延伸資源

- 颱風前的裝備清單與居家防災重點整理,便於快速填充你現有的裝備短板

- 緊急 evacuation 計畫與家人聯繫清單模板,方便直接套用到你的文章中

- 連結說明

- 引用外部資料時,選用可信且與內容高度相關的資源,並以自然語境嵌入,確保讀者能方便點擊閱讀。

- 小結與實務建議

- 風雨天的核心,是高效的預案與穩定的室內環境。先建立「室內替代方案」清單,再把「必備裝備清單」落實到日常生活中。當天氣變化時,依據官方資訊快速調整行程,確保全家人安全與平安。

- 如需,我可以把上述內容整理成直接可貼上你的文章中的段落模板,方便你在不同地區快速套用並更新。

- 參考來源與延伸閱讀

- 颱風天的裝備與居家防災資料

- 居家防災清單與撤離路線模板

- 緊急避難點與社區協作指引

- 圖像註解

- 圖片照片可用於增強可讀性與信任度,註解中請註明出處與攝影者。

- 提示

- 以上內容可直接嵌入文章中作為「颱風天的安全行為與必備裝備」的實用段落,同時保留可擴展與更新的彈性。若需要,我也能幫你把這些要點整理成可直接上傳的段落模板,方便日後快速更新。

外部資源與連結在本文中自然嵌入,並以具體描述的錨文本呈現,以提升 SEO 與使用者體驗。以下為你在兩個主要子節點中可直接使用的連結與參考,僅作為示例,在正式發佈前請審核並替換為你偏好的來源:

- 室內景點與避難地點相關資源

- 首選室內景點與雨天替代方案的綜合清單與實務建議

https://smiletaiwan.cw.com.tw/article/6994 - 全台室內景點推薦與雨天備案的實用指南

https://www.cosmopolitan.com/tw/lifestyle/travel/g39606311/indoor-activities-20251022/

- 首選室內景點與雨天替代方案的綜合清單與實務建議

- 颱風天裝備與生存要點

- 颱風來襲注意與居家防災用品清單

https://tw.news.yahoo.com/%E9%A2%B1%E9%A2%A5%E4%BE%86%E8%A5%B2%E6%B3%A8%E6%84%8F%EF%BC%81%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E3%80%81%E9%98%B2%E9%A2%B1%E6%8E%A2%E6%9F%A5%E3%80%81%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E5%81%87%E8%96%AA%E6%B0%B4%E3%80%81ng%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%89%88%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%9C%8B-062037179.html - 居家防災與必備清單的懶人包

https://www.businessweekly.com.tw/focus/blog/3017038

- 颱風來襲注意與居家防災用品清單

- 推薦閱讀與教育性內容

- 防災知識與撤離流程的整理,協助你在風雨中快速作出安全決策

- 緊急物資與逃生包整理,幫你建立穩固的自我保護機制

- 圖像來源

- 圖像來源為公共授權照片,適合用於室內景點與安全裝備的說明段落。若需要更多符合內容的照片,可從 Pexels 搜尋相關主題,並在文末以照片 credit 組合呈現。

這些內容與資源將幫你將「安全替代方案與避難要點」這一節,寫得專業、實用且易於讀者掃描。若你需要,我可以把以上要點整理成直接可貼入的段落模板,讓你在不同章節快速套用並持續更新。

Conclusion

颱風天外出的風險始終高於收益,海岸、山區與低窪地的暴潮、泥石流與坍方都可能在瞬間出現。本文整理的室內替代方案與避難要點,目的就是讓你在安全的環境中仍能維持知性與放鬆的旅遊體驗。密切留意氣象與官方公告,確保路線與景點開放狀況,再決定是否外出。

請把「室內景點與避難地點」列為事先規劃的核心步驟,並準備好緊急裝備與家人聯繫方式。保持冷靜、快速適應天氣變化,讓全家都能在風雨中安然度過。感謝閱讀,歡迎在留言分享你遇到的實用室內替代清單與避難經驗。