資訊焦慮怎麼辦?數位時代過載的實用應對策略

你是否常常覺得腦袋像被資訊塞滿,卻什麼都記不住?這就是所謂的資訊焦慮,一種在數位時代常見的壓力狀態。每天面對無盡的通知、社群動態和新聞,我們的大腦像被淹沒,導致注意力分散,甚至影響睡眠和心情。

想像一下,下班後你拿起手機,本想看一眼新聞,結果滑了半小時還停不下來。這類日常習慣看似無害,卻讓我們陷入過載循環。資訊太多,我們不僅無法消化,還會產生無力感,進而加劇焦慮。

別擔心,這篇文章會分享實用應對策略,從調整習慣到工具應用,幫助你逐步擺脫這種壓力。透過這些方法,你能減輕負擔,重拾清晰思緒,提升生活品質。讓我們一起開始吧。

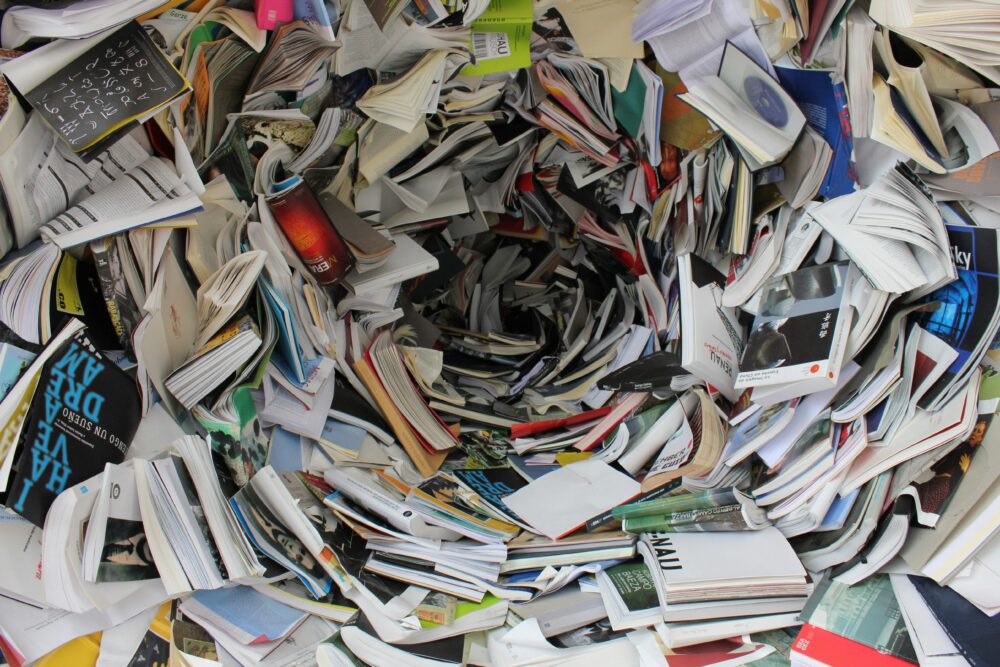

什麼是資訊焦慮?

資訊焦慮指的是在資訊爆炸的環境中,我們的大腦無法有效處理大量輸入,導致內心不安和壓力增加。這種狀態常見於現代生活,因為社群媒體、電子郵件和新聞應用每天推送無數訊息,讓人感覺總有東西會錯過。根據相關研究,資訊焦慮不同於單純的恐慌,它源於資訊過多卻無法消化,進而影響日常決策和情緒穩定。這種現象不是罕見疾病,而是數位習慣的自然結果,許多人都在經歷。

Photo by Pixabay

日常生活中常見的表現

你可能已經察覺到,資訊焦慮會悄悄滲入日常生活,改變你的行為模式。這些表現並非個人弱點,而是大腦對過載的正常回應。以下是幾個常見跡象,讓我們來看看你是否認同。

- 不停檢查通知:無論在會議中或用餐時,手機鈴聲一響,你就立刻拿起查看,擔心錯過重要訊息。這會打斷你的節奏,讓簡單任務變得零碎。

- 難以專注工作:試圖閱讀報告時,腦中卻浮現社群動態或未讀郵件,導致效率低下。你花更多時間在切換任務上,卻少有成果。

- 睡眠品質變差:晚上躺在床上,還忍不住滑手機看新聞或回訊息,結果輾轉難眠,隔天精神不濟。

要確認自己是否受影響,不妨問問這些自測問題:你每天檢查手機次數超過20次嗎?工作時是否常分心於通知?睡前一小時還在使用螢幕?如果你點頭同意這些情況,別自責。這是許多人在數位環境下的普遍反應,就像這份清單所述,它反映了我們對資訊的依賴,而不是性格缺陷。及早察覺,就能開始調整。

與傳統壓力的差異

過去,壓力多來自有限來源,比如工作截止期限或家庭責任,那時資訊量小,人們容易管理。回想20年前,你可能只靠報紙和電視獲取新聞,一天結束後就能放鬆。現在,數位工具改變了一切,讓壓力像滾雪球般放大。

想像一位上班族小明。以前,他下班回家,只需處理幾封信件和電話,腦袋有空間喘息。但如今,小明一開啟手機,就面對數百則推送:同事的即時訊息、社群好友的分享、還有演算法推薦的新聞。這些工具本意便利,卻像無止盡的河流,沖刷他的注意力。傳統壓力像一場短暫雨後的泥濘,你能踩過就恢復;資訊焦慮則似暴風雨中的洪水,淹沒一切,讓人無處立足。這種差異在於,數位時代的壓力不間斷,隨時入侵私人時間,放大無力感。了解這點,能幫助你區分並針對性應對。

數位時代為何加劇資訊過載?

在數位時代,資訊像洪水般湧來,讓我們的大腦難以招架。過去,我們每天接觸的訊息有限,現在卻隨時隨地被推送內容包圍。這不僅來自新聞或郵件,還包括社群平台和工作工具的設計。它們本該幫助我們連接世界,卻往往讓過載變得更嚴重。讓我們看看具體原因,從社群媒體開始探討。

社群媒體的角色

社群媒體平台刻意設計成讓人停不下來,這直接導致資訊氾濫。這些平台使用演算法推送內容,目的是抓住你的注意力,讓你多花時間在上面。舉例來說,Instagram和Facebook的無限滾動機制,就是典型例子。你滑動畫面時,內容永遠不會結束,總有新貼文或影片出現。這像是一條無盡的河流,拉著你不停向下遊走,結果你不知不覺看了一堆無關資訊。

這種設計背後,靠的是心理學原理。它刺激大腦釋放多巴胺,讓你感覺興奮,卻忽略了累積的疲勞。根據經濟日報的報導,無限滾動讓人上癮,造成思想負荷過重,每天花費的時間越來越多。另一份Medium文章也指出,Instagram等平台透過這種方式偷走你的專注力,造成資訊過多卻無法吸收。

作為讀者,你可以開始注意這些設計。試著觀察自己滑動時的感覺,下次使用時設定時間限制,避免無意識地沉浸其中。這能幫助你減輕資訊壓力,找回控制權。

工作與學習的影響

遠距工作和線上學習雖然帶來便利,卻大大增加了資訊輸入量。想像你一早開啟電腦,就面對堆積的電子郵件、即時訊息和會議通知。這些工具如Zoom或Slack,本意提升效率,卻讓訊息像雪片般飛來,讓你難以過濾重點。結果,你花更多時間處理輸入,而不是專注核心任務。

在學習方面,線上課程平台如Coursera或Google Classroom,會推送大量資源、討論串和更新。這本該豐富知識,卻容易讓學生感到淹沒。每天多出幾十封郵件或通知,累積起來就像背負沉重書包,壓得你喘不過氣。這種過載不僅降低生產力,還會引發疲勞和挫折感。

要平衡這些影響,先從覺察開始。注意哪些工具最常打斷你,未來我們會討論具體策略來管理它們。現在,記住小步調整,就能逐步改善。

Photo by Kaboompics.com

資訊過載對身心健康的危害

資訊過載不僅打亂你的日常節奏,還會直接傷害身心健康。當大腦每天處理海量訊息時,它會超載,引發一系列負面效應。這些危害從心理開始,逐漸延伸到身體,讓人感覺疲憊無力。了解這些影響,能幫助你及早行動,避免問題惡化。接下來,我們來細看具體層面。

心理層面的壓力

資訊過載常讓人陷入持續焦慮,因為腦袋總是塞滿未處理的訊息。你可能會擔心錯過重要內容,導致內心不安加劇。這種狀態會提高抑鬱風險,研究顯示,長期暴露在資訊洪流中,人們更容易出現情緒低落和無力感。

想像一位上班族小華,每天滑手機看新聞和社群,起初覺得充實,後來卻開始失眠,總覺得自己跟不上世界步伐。這類焦慮像隱形負擔,慢慢侵蝕自信。根據一項研究,資訊過載會放大錯失恐懼,讓員工心理壓力上升,甚至影響工作表現。

一位匿名讀者分享她的經歷:「我以前愛追劇和新聞,結果每天腦中嗡嗡響,連和朋友聊天都心不在焉。後來我發現,這種焦慮讓我對小事過度擔憂,感覺生活失控。」她的故事很常見,許多人面臨類似情況。另一份報告指出,數位過載會引發注意力分散和抑鬱,建議及時設定界限來緩解。

這些心理壓力不會自動消失。如果你常感到煩躁或無精打采,不妨記錄心情變化,早點尋求調整。

身體健康的警訊

身體會直接回應資訊過載,發出明顯警訊。長時間盯螢幕容易造成眼部疲勞,眼睛乾澀刺痛,視線模糊。這種不適來自藍光和頻繁眨眼減少,讓你揉眼睛的次數增加。

頭痛也常見,尤其在處理多任務時。大腦試圖過濾訊息,卻像引擎過熱,引發緊繃感,從太陽穴擴散到後頸。睡眠障礙更嚴重,晚上腦中還迴盪通知聲,導致入睡困難或淺眠,隔天醒來頭昏腦脹。

觀察自身變化很重要。問問自己:最近眼睛是否常紅腫?頭痛是否和使用手機後出現?睡眠時間夠嗎?這些徵兆顯示身體在求救。職場環境中,數位溝通加劇這些問題,一篇文章提到,資訊過載會讓壓力轉化為身體症狀,影響整體健康。

以下是幾個常見警訊的簡單清單,幫助你自查:

- 眼部疲勞:長時間閱讀螢幕後,視力模糊或乾澀。

- 頭痛頻發:多任務切換導致的前額或後腦疼痛。

- 睡眠中斷:腦中閃現未讀訊息,難以深眠。

及早注意這些變化,就能避免惡性循環。試著追蹤一週的症狀,找出模式。

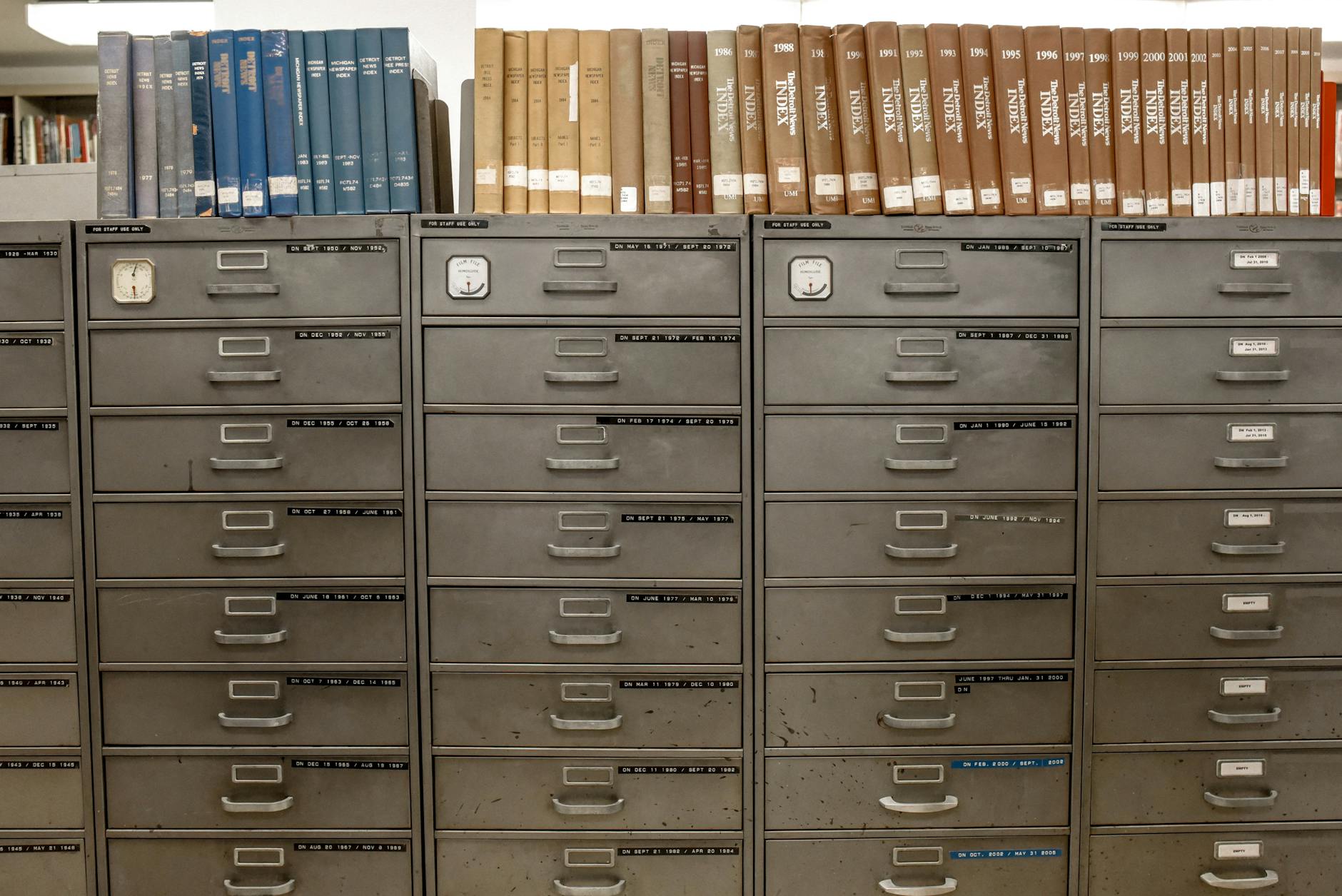

Photo by Monstera Production

如何有效管理資訊輸入?實用策略

管理資訊輸入就像整理房間一樣,先清空多餘物品,才能找到真正需要的東西。在數位時代,我們每天接收的訊息太多,容易讓腦袋混亂。透過簡單策略,你可以控制輸入量,減輕壓力。這些方法從日常習慣開始,逐步建立界限,讓你感覺更自在。接下來,我們來看兩個實用步驟。

建立每日資訊斷食習慣

資訊斷食是指刻意暫停接收新訊息,讓大腦休息。這類似身體的斷食,能幫助你恢復專注力。試著每天安排一段無螢幕時間,比如晚餐後一小時不碰手機或電腦。這段時間專注在閱讀實體書、散步或和家人聊天,就能讓腦袋清空,改善睡眠品質。

好處很明顯。研究顯示,減少螢幕暴露能降低壓力荷爾蒙,讓心情更平穩。你會發現,專注力提升,工作效率也跟著提高。長期來看,這習慣還能減少眼部疲勞,避免頭痛等不適。許多人試過後,說自己睡得更好,隔天更有精神面對一天。

起步時,從小步開始。以下幾個小Tips幫助你堅持:

- 選擇固定時段:晚餐後7點到8點作為斷食時間。把手機放到另一個房間,設定提醒避免檢查通知。

- 替代活動:準備一本書或做簡單伸展運動。這樣不會覺得空虛,反而享受寧靜。

- 追蹤進度:用日曆標記成功日子。第一週目標只做到三天,漸漸加長時間。

- 處理誘惑:如果忍不住想看手機,深呼吸三次再決定。這能訓練自制力。

一開始可能不習慣,但堅持一週,你會看到變化。這種斷食不只休息大腦,還讓生活更有節奏。

Photo by Element5 Digital

學習篩選優質內容

面對海量資訊,學會篩選是關鍵。這能避免浪費時間在無用內容上,專注真正有價值的東西。先問自己:這訊息可靠嗎?有幫助嗎?這樣就能過濾掉大部分噪音。

辨別可靠來源從基本步驟開始。檢查網站或文章的作者背景,看他們是否有專業資格。比如,新聞來自知名媒體如BBC或台灣的中央社,就比較可信。避免只看標題,點進去讀完整內容,確認事實是否支持觀點。

要避開假新聞,使用簡單檢查清單。以下是實用步驟,讓你快速判斷:

- 查證來源:作者是專家嗎?連結到官方網站或研究嗎?如果不明來歷,就先跳過。

- 交叉比對:在Google或FactCheck.org搜尋相同事件,看其他媒體怎麼說。一致性高,才值得信。

- 注意日期:舊新聞可能過時,尤其在快速變化的話題如科技。確認是最近發布。

- 看語言風格:誇張標題或情緒化詞彙,常是假訊息跡象。可靠內容通常中立、基於事實。

- 工具輔助:用瀏覽器擴充如NewsGuard,評分網站可信度。這能節省時間。

舉例來說,你看到一篇關於健康飲食的文章,先查作者是否營養師,再比對其他來源。如果多數支持,就加入閱讀清單。這樣篩選後,你的輸入變得精煉,腦袋不會再被雜訊塞滿。練習幾次,這就會變成直覺,讓你更聰明地吸收資訊。

培養長期心態來對抗焦慮

對抗資訊焦慮需要長期心態,而不是一時的解決方案。這種心態幫助你建立穩定的習慣,讓大腦適應數位環境的壓力。透過持續練習,你能轉變思維,從被動接收訊息轉為主動選擇。這不僅減輕當下不安,還提升整體生活品質。讓我們從簡單步驟開始,逐步培養這種心態。

融入正念練習

正念練習能幫助你面對資訊壓力,重新找回內心平靜。它讓你專注當下,減少腦中雜念的干擾。簡單的冥想或呼吸法適合初學者,每天只需5分鐘,就能看到效果。這些方法針對數位過載設計,讓你從通知洪流中抽離。

試試基本呼吸法。找個安靜角落,坐直身體,閉上眼睛。深吸氣計數到4,屏息4秒,再慢慢吐氣計數到4。重複5次,專注呼吸感覺。這能快速平復心跳,緩解檢查手機的衝動。許多人用這招在工作間隙練習,感覺腦袋清爽許多。

如果你想進階,融入正念冥想。根據婦女健康雜誌的指南,從3階段開始:先放空思緒,然後觀察呼吸,最後擴展到身體感覺。每天早上或睡前試5分鐘。起步時,用計時器避免分心。漸漸地,這習慣會讓你對資訊推送不那麼敏感,專注力自然提升。

以下是每日5分鐘正念起步的簡單步驟:

- 準備環境:選擇無干擾的地方,關掉通知。坐或躺下,保持舒適姿勢。

- 專注呼吸:吸氣時想「進來」,吐氣時想「出去」。如果思緒飄走,輕輕拉回。

- 結束反思:睜眼後,記錄感覺。這幫助你追蹤進步,強化習慣。

- 日常融入:通勤時或等紅燈時練習,讓正念變成生活一部分。

堅持一週,你會發現焦慮減少。這種練習不需特殊工具,只靠意志,就能對抗資訊壓力。

Photo by Bjorn Pierre

尋求支持與專業幫助

孤立面對資訊焦慮只會讓問題加重。分享感受能帶來新視角,減輕內心負擔。和朋友或家人談談你的經歷,他們的回饋往往提供意外支持。這種互動讓你感覺不孤單,同時強化長期心態。

開始時,選信任的人聊天。描述你的日常壓力,比如「我總是忍不住滑手機,腦袋好亂」。聽聽他們的類似經驗,或許他們有小技巧分享。這不只宣洩情緒,還能激發共同解決方案。記住,求助是強項,不是弱點。

當情況嚴重時,考慮專業幫助。何時求助?如果你焦慮影響睡眠、工作或人際關係超過兩週,就該行動。諮詢心理師或輔導師,他們專門處理數位壓力。台灣有許多資源,如衛福部心理衛生中心或線上平台,提供初步評估。專家能教你客製化策略,避免問題惡化。

以下是求助的實用方式:

- 與親友分享:每周安排一次聊天,專注你的感受。避免批評,只求理解。

- 加入社群:線上論壇或支持小組,讓你聽見他人故事,感覺被接納。

- 專業諮詢:預約會談,討論症狀。許多保險涵蓋費用,起步容易。

- 追蹤進展:求助後,記錄心情變化。這幫助你看到支持的效果。

透過這些步驟,你能建立支持網絡,長期對抗焦慮。別猶豫,行動起來會讓生活更輕鬆。

結論

資訊焦慮在數位時代很常見,但你能掌控它。透過建立每日資訊斷食習慣、篩選優質內容、融入正念練習,以及尋求支持網絡,這些策略幫助你減輕過載壓力,重拾清晰思緒。記住,這些方法不是一次性解決,而是日常小步驟,就能帶來持久改變。

從今天開始,試著挑一個策略實行,比如晚餐後關掉手機一小時。這樣不僅緩解焦慮,還促進個人成長,讓你更專注生活本質。iPro+ 知識酷有更多數位生活Tips,歡迎探索相關文章,找到適合你的方式。

面對資訊洪流,你有能力選擇平靜。行動起來,享受更輕鬆的日子。