心理健康實踐:停止比較的日常指南

在現代生活中,我們常常不自覺地與他人比較。看到朋友在社交媒體上分享完美時刻,就容易產生焦慮和自卑感。這些比較行為不僅消耗能量,還會損害心理健康,讓人陷入負面循環。

「不比較」是一種簡單卻有效的實踐方式。它意味著專注於自己的進步,而不是盯著別人的成就。透過這個指南,你能學會如何在日常中應用這項原則,逐步提升內心平靜。

社交媒體放大這些壓力,每天充斥著精心編輯的畫面,讓人覺得自己永遠不夠好。但別擔心,這篇文章提供實用步驟,從小習慣開始改變。繼續閱讀,你將獲得具體工具,幫助改善生活品質,建立更健康的自我認知。

比較行為如何損害你的心理健康

你是否常在無意中開始比較自己和他人?這種習慣看似無害,卻會悄悄侵蝕內心平靜。當我們把焦點放在別人的成功或生活上,就容易忽略自己的價值。這不僅帶來壓力,還可能引發焦慮或低落情緒。事實上,研究顯示,經常比較的人更容易感到不滿和孤獨。讓我們來看看這些行為如何在日常中作祟,以及它們對心理的具體傷害。

日常生活中常見的比較陷阱

生活中充滿機會讓我們掉入比較的陷阱。這些時刻往往從小事開始,卻累積成大問題。下面列出幾個常見例子,每個都附上解釋和辨識提示。注意這些模式,能幫助你及早察覺並調整。

- 與同事比較薪水:你聽到同事升職加薪,就開始質疑自己的努力是否值得。這種比較引發內心衝突,因為它讓你覺得付出總是落後他人,帶來挫敗感和不公的怨恨。長期下來,這會降低工作動機,甚至影響自信心。提示:下次出現這種念頭時,記錄自己的成就清單,問自己「我的目標是什麼?」這樣能轉移焦點,避免無謂糾結。(約80字)

- 與朋友比較生活方式:看到朋友買新車或旅行,你可能羨慕他們的「自由」,卻忽略自己正為家庭或事業努力。這造成內心拉鋸,一邊是喜悅,一邊是自卑,容易導致情緒波動和關係緊張。提示:觀察自己是否常在聚會後感到空虛;試著慶祝朋友的快樂,同時肯定自己的選擇。這有助重建平衡,避免比較變成習慣。(約75字)

- 與家人比較外貌或成就:家庭聚餐時,聽到親戚讚美別人的身材或學業,你就開始檢視自己。這類比較觸發童年壓力,造成自尊受損和持續不安。內心衝突來自於「為什麼我不行」的疑問,放大失敗感。提示:留意身體不適如胃痛的徵兆,這往往是情緒累積的信號;練習感恩日記,寫下三件自己的優點,逐步擺脫這種循環。(約85字)

這些陷阱無處不在,但認出它們是第一步。透過簡單反思,你能減少負面影響。

社交媒體加劇比較的影響

社交媒體像一面放大鏡,把他人的「完美」時刻推到你眼前。平台上充滿濾鏡照片和精選故事,讓人誤以為別人生活總是光鮮。這造成不真實的比較,因為你只看到亮面,忽略背後的掙扎。結果,我們常覺得自己不足,心理壓力随之上升。

對年輕人來說,這影響更深。他們正建立自我認同,卻常因看到同齡人的「成功」而焦慮。例如,青少年可能比較外貌或人氣,導致自卑或孤立感。根據Coolminds的資源,這種社會比較可能加劇焦慮和低自我滿意度。

上班族也深受其害。瀏覽LinkedIn或Instagram時,看到他人升職或休假,就容易質疑職業路徑。這不僅增加 burnout,還影響睡眠和生產力。負面心情會推你更頻繁滑動,陷入惡性循環,如這篇分析所述。

別急著刪App,先從觀察習慣開始。記錄每天花多少時間在平台上,以及瀏覽後的情緒變化。這能揭露問題根源,而非倉促改變。當你減少這些比較,下節將討論停止後的益處,讓內心更輕鬆。

停止比較帶來什麼好處

停止比較後,你會發現內心空間變得寬敞。這種改變不只帶來平靜,還能重塑生活品質。當你把目光轉向自己,許多正面效果自然浮現。以下幾點說明這些好處如何在日常中顯現,讓你感受到實實在在的轉變。

提升自我價值感和快樂

當你停止比較,注意力自然轉向個人進步。這讓你更注重自己的步伐,而不是盯著別人的軌跡。結果,自尊心逐漸穩固,你開始欣賞自己的獨特之處。

想像一下,你在工作中完成一個小項目,比如整理完一疊文件或回覆所有郵件。過去,你可能會想「為什麼同事的報告總是更出色」,但現在,你專注於這份成就帶來的滿足感。這種感覺像一股暖流,充滿內心,讓你微笑面對鏡子。每天記錄三件小事,比如煮出一頓簡單晚餐或散步一小時,就能累積正面能量。這些生活場景證明,個人進步帶來真實快樂,不需依賴他人標準。

另一個例子是健身習慣。你不再看朋友的完美身材照,而是慶祝自己多走一步路或多舉一次啞鈴。這種轉移讓你感受到成長的喜悅,自信心如雪球般滾大。長期來看,這種習慣強化內在價值感,讓快樂成為日常一部分。你會發現,生活變得更輕鬆,因為焦點總在可控的事上。

改善人際關係和減壓

不比較能減少嫉妒,讓人際互動更真誠。你專注於分享喜悅,而不是暗自競爭,關係因此變得溫暖而可靠。少了負面情緒,交流變得自然,大家都感到自在。

想想夫妻生活。當一方不再比較伴侶的薪水或家務分工時,嫉妒煙消雲散。你們能坦誠討論日常,比如一起計劃週末活動,而非爭執誰做得更好。這讓情感連結加深,互信也隨之增長。朋友間也一樣,聚會時你真心恭喜對方的好消息,而不是內心酸澀。這種真誠拉近距離,讓友情更持久。

此外,停止比較有助減壓。身體壓力荷爾蒙如皮質醇會降低,因為你不再處於「輸贏」狀態。簡單來說,這意味著睡眠改善,心跳平穩,日常疲勞感減少。舉例來說,朋友間聊天時,你不再想「為什麼我沒有那樣的機會」,取而代之的是支持對方。這不僅緩解你的壓力,還讓整個圈子氛圍更正面。試著在下次見面時練習,你會感受到身體和心靈的輕鬆。

如何開始實踐不比較的日常習慣

你已經了解比較行為的壞處和停止它的好處。現在,讓我們轉向實際行動。從小習慣入手,能幫助你逐步擺脫比較思維。這些步驟簡單易行,適合融入忙碌生活。每天花幾分鐘練習,就能看到內心變化。以下兩種方法提供清晰指南,讓你從今天開始應用。

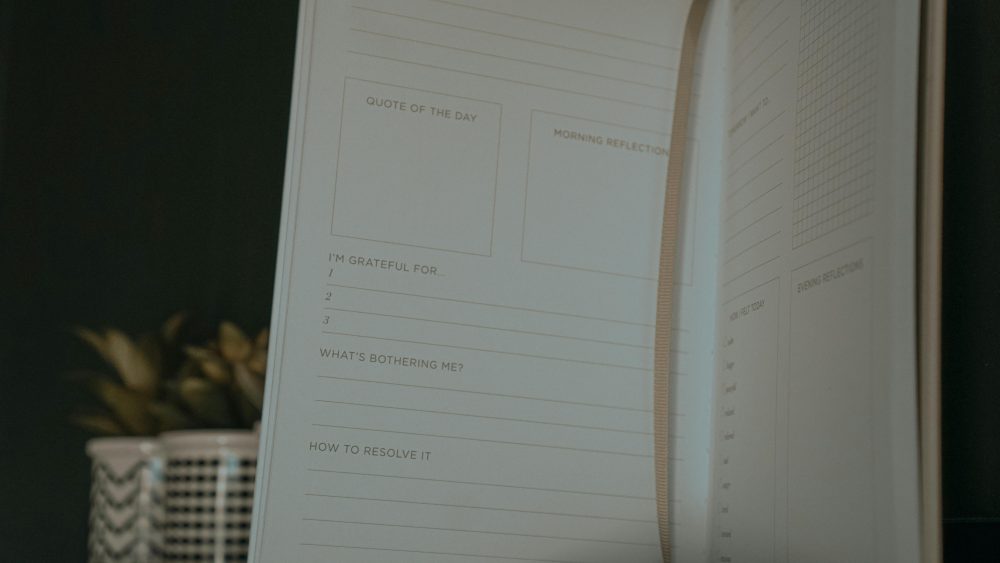

使用感恩練習轉移焦點

感恩練習是強大工具。它讓你專注擁有的事物,而不是缺少的部分。當比較思維出現時,這種習慣能快速拉回注意力。研究顯示,感恩能降低負面情緒,提升整體滿足感。簡單來說,它像一面鏡子,反射你已有的美好。

每天記錄三件感恩事是基本方式。選擇固定時間,比如睡前或早餐後。用筆記本或手機App寫下。重點是真誠描述每件事,以及它帶來的感覺。這樣做能阻斷比較,因為你開始欣賞個人生活,而不是羨慕他人。

例如,一位上班族可能寫道:「今天,我感恩同事分享午餐,讓我感受到團隊溫暖。這讓我忘記了昨天的薪水比較,心情輕鬆許多。」另一個例子是學生:「我感恩家裡的熱湯,雖然簡單,卻讓我有力量面對考試。比起朋友的旅行照,這份平靜更珍貴。」這些條目幫助你看到自己的價值,減少外部比較。

要開始,試試以下步驟:

- 找一本專用筆記本,或下載如Day One的App。

- 設定提醒,每天寫三件事。

- 讀回舊記錄,強化正面感覺。

這種練習不只轉移焦點,還建構長期習慣。根據健康2.0的文章,每天寫感恩日誌能逃出負面思緒,讓內心更平靜。堅持一週,你會發現比較念頭變少。

Photo by Nathan J Hilton

設定個人目標而非追隨他人

設定目標時,總是問自己:這是為了誰?如果動機來自內心需求,而不是別人眼光,就能避免比較壓力。內在動機讓你感到滿足,因為目標適合你的生活節奏。外部壓力則像重擔,容易帶來挫敗。

先區分兩者。內在動機來自個人渴望,比如想學新技能來提升自信。外部壓力是看到朋友買房,就急著跟上。這會讓你忽略自身情況,造成內心衝突。專注內在,能讓進步變得有意義。

制定目標的步驟如下:

- 列出三到五個你真正想達成的項目,比如每天讀書半小時或散步三公里。

- 為每個目標寫下原因,例如「這幫助我放鬆,而不是為了健身照」。

- 追蹤進度,每週檢視一次,調整如果需要。

用工具輔助效果更好。筆記本適合手寫,記錄細節和反思。App如Habitica或Todoist能設定提醒和進度圖表,讓過程有趣。選擇時,考慮你的習慣;如果愛數位,App更方便。

想像你設定「每週煮兩頓家常菜」的目標。這不是因為鄰居的廚藝影片,而是為了享受烹飪樂趣。完成後,你感受到成就,而不是比較廚房大小。這種方式強化自我價值,減少他人影響。

長期來看,這習慣帶來自由。你專注自己的路,生活變得更平衡。試著從小目標開始,漸漸擴大。

面對誘惑時的應對策略

比較的誘惑總在不經意間出現,尤其當周圍充滿他人亮眼的時刻時。你可以透過簡單策略來應對這些衝動,讓自己維持內心平靜。這些方法強調實用性和平衡,而不是嚴格限制。以下兩種方式幫助你處理社交媒體和人際互動中的挑戰,從而減少比較的影響。

在社交媒體上設定界限

社交媒體容易引發比較,因為它總展示他人最佳的一面。設定界限能幫助你控制曝光,保護心理健康。重點是減少無謂瀏覽,同時保留正面互動。

先從時間管理開始。每天限制瀏覽時間,比如只用30分鐘查看動態。這能防止平台變成時間黑洞。許多App內建計時器功能,讓你設定每日上限。當時間到達,App會自動提醒或鎖定畫面。這樣,你避免長時間滑動,減少看到讓人心煩的內容。

追蹤正面內容是另一個好方法。選擇關注傳遞鼓勵或實用資訊的帳號,比如分享自我成長故事或健康食譜的頁面。這讓你的動態牆變得更有益,而不是充滿炫耀。試著定期審核追蹤清單,取消那些總讓你覺得不足的帳號。記住,平衡很重要;完全禁止社交媒體可能帶來孤立感。適度使用能維持聯繫,同時保護內心。

平台隱藏功能也很實用。例如,在Instagram上,你可以靜音特定帳號的動態或故事,這樣它們不會出現在你的主畫面。Facebook則允許隱藏朋友的貼文,而不需解除好友。這讓你避開觸發比較的內容,卻不影響關係。根據台中佳佑身心科診所的建議,每天超過五小時使用社交媒體會增加憂鬱風險,所以這些小調整能帶來明顯改善。

應用這些界限後,你會發現心情更穩定。從今天試試設定一個提醒,逐步養成習慣。

Photo by Andres Ayrton

處理他人比較的言語

他人隨口的比較話語常讓人尷尬或自卑,比如「你怎麼還沒升職?」或「看她家孩子多優秀」。這些話可能無心,卻觸發你的內心衝突。學習禮貌回應能化解尷尬,同時保護自我價值。

先練習轉移話題。這是最簡單的方式,避免直接對抗。當有人提起比較時,用中性回覆引導對話到其他方向。比如,如果朋友說「我朋友剛買新車,你呢?」,你可以笑著說「聽起來很棒!最近你有什麼有趣的計劃嗎?」這顯示你支持對方,卻不陷入自我檢視。轉移能保持互動輕鬆,讓你掌控談話節奏。

內心練習也很關鍵。當聽到這些話時,提醒自己同理他人,但不自貶。想像對方可能也有壓力,只是用比較來聊天。這幫助你保持平靜,不讓話語影響心情。試著在腦中重複:「這是他們的觀點,不是我的事實。」這樣,你轉化負面為機會,強化內在力量。

以下是幾個對話範例,供你參考:

- 情境:家人比較你的工作

家人:「你同事都當主管了,你還在原位。」

你:「是啊,每個人路不同。我現在專注學新技能,挺開心的。你最近工作如何?」

(這回應肯定自己,同時關心對方,避免爭執。) - 情境:朋友比較生活

朋友:「我上週去旅行,你總在家悶著。」

你:「旅行聽起來很放鬆!我也喜歡在家讀書,最近找到一本好書。要不要分享?」

(轉移到共同興趣,展現你的滿足感。) - 情境:同事比較成就

同事:「我業績第一,你怎麼樣?」

你:「恭喜你!我的目標是穩步前進,這週完成兩個專案了。」

(讚美對方,強調個人進步,不需競爭。)

這些回應練習能讓你更有信心。長期使用,它們變成自然習慣,減少他人話語的影響。試在鏡子前演練幾次,你會發現處理起來更容易。

長期維持不比較心態的秘訣

要讓不比較的心態成為生活一部分,你需要持續練習和支持系統。這些秘訣幫助你鞏固進步,讓內心平靜成為習慣。透過日常小行動,你能抵擋誘惑,享受專注自我的自由。以下兩種方法提供實用指南,讓你一步步強化這項實踐。

融入冥想和正念練習

冥想和正念練習能訓練大腦專注當下,減少比較的衝動。當你注意到比較念頭時,這些技巧幫助你輕輕拉回注意力,避免陷入負面循環。每天花5到10分鐘,就能看到明顯效果,比如心情更穩定,自我價值感提升。

開始時,找個安靜地方坐好。閉上眼睛,深呼吸三次,感覺空氣進出鼻腔。然後,觀察周圍聲音或身體感覺,比如腳掌觸地或手心溫暖。假如比較想法浮現,比如「為什麼別人總是更好」,別判斷它,只需說「這是個念頭」,然後返回呼吸。這步驟簡單,適合初學者,幫助你認出比較模式並放手。

為了持續練習,試試免費資源。許多App提供引導式課程,讓你輕鬆跟隨。例如,Headspace有基礎冥想和專注訓練,適合忙碌人士。另一選擇是Insight Timer,內含數千免費音頻,從5分鐘短練習開始。你可以設定每日提醒,漸漸養成習慣。研究顯示,短期練習就能降低壓力荷爾蒙,讓你更容易維持平靜。

堅持下去,你會發現比較念頭變少。想像這像清掃腦中雜物,每日小練習帶來大改變。從今天試試,感受專注當下的力量。

Photo by Andrea Piacquadio

尋求支持並慶祝進步

一個人實踐容易感到孤單,尋求支持能強化你的決心。與信任友人分享經歷,或加入心理健康群組,讓你獲得鼓勵,避免孤立感。這樣,你不僅堅持不比較,還能從他人故事中學習。

先從親近的人開始。選一個可靠朋友,告訴他們你的目標,比如「我正試著停止比較,想聽聽你的看法」。他們可能分享類似經驗,提供新視角。或者,加入線上群組,如Facebook的心理健康社團,那裡成員討論日常挑戰。你可以匿名參與,閱讀他人如何處理比較,感覺自己不孤單。這些互動像安全網,幫助你度過低潮。

慶祝進步也很重要。當你成功避開一次比較時,給自己小獎勵,比如喝杯喜歡的茶或散步10分鐘。這強化正面行為,讓腦中連結成功與喜悅。試著每週檢視一次:寫下三個小勝利,例如「今天我專注自己的工作,而非同事業績」。這種自我肯定累積自信,減少孤立。

記住,支持不是依賴,而是共同成長。透過分享和獎勵,你會發現不比較變得自然。開始時,從一通簡單電話或群組訊息入手,逐步建構你的支持圈。

結論

停止比較的習慣能帶來深遠改變。它幫助你擺脫負面循環,提升自我價值,並改善人際關係。透過感恩練習、設定個人目標,以及正念冥想,你已經學會轉移焦點,處理社交媒體誘惑和他人言語。這些步驟不只減輕壓力,還讓生活更充滿喜悅和平衡。

從今天開始應用這些指南。你可以先試著每天記錄三件感恩事,或設定一個小目標來慶祝進步。當你感受到內心平靜時,記住這是自己努力的成果。未來,將不比較應用到工作上,能讓你專注職業發展,而非同事成就;在關係中,它幫助你真誠支持伴侶和朋友,強化連結。

如果比較思維持續困擾你,考慮尋求專業幫助。諮詢心理師或加入支持群組,能提供額外工具,讓轉變更順利。你的心理健康值得投資。開始行動吧,你會發現生活變得更自由和滿足。感謝你閱讀這篇指南,歡迎在留言區分享你的經驗,一起成長。